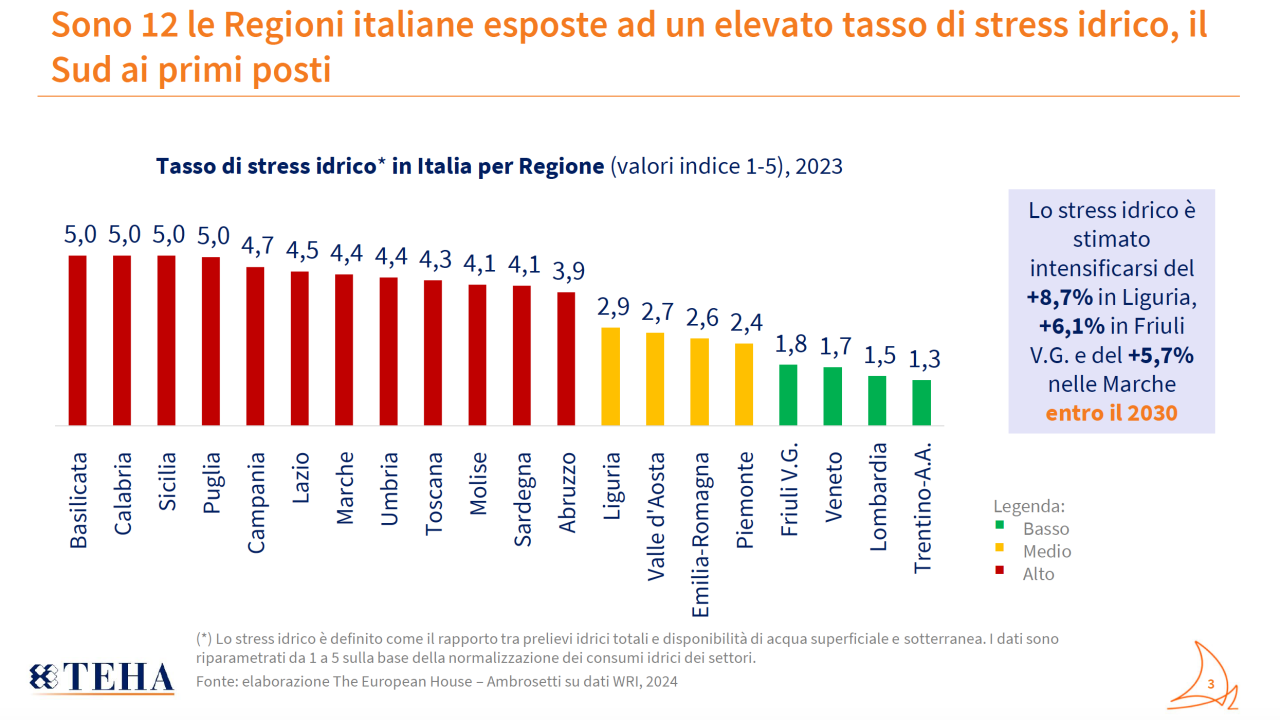

Desertificazione, la Toscana è tra le 12 Regioni italiane ad alto stress idrico

In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione, la community Valore acqua per l’Italia di The European House - Ambrosetti accende un faro sulle 12 Regioni che vivono già oggi un elevato stress idrico.

Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia sono le più esposte in assoluto, seguite nell’ordine da Campania, Lazio, Marche e Umbria, Toscana, Molise, Sardegna e Abruzzo. Ma la classifica è in movimento. Gli esperti stimano infatti che entro il 2030 lo stress idrico si intensificherà ulteriormente in alcune regioni italiane, con un incremento dell’8,7% in Liguria, del 6,1% in Friuli-Venezia Giulia e del 5,7% nelle Marche.

Anche l'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche ricorda che circa il 70% della superficie della Sicilia presenta un grado medio-alto di vulnerabilità ambientale; seguono Molise (58%), Puglia (57%), Basilicata (55%). Sei regioni (Sardegna, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania) presentano una percentuale di territorio a rischio desertificazione, compresa fra il 30% e il 50%, mentre altre 7 (Calabria, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Veneto e Piemonte) sono fra il 10% ed il 25%.

Basti osservare che solo nel corso del 2022, quando si è verificata la fase di siccità più intensa da almeno due secoli – ma le stime arrivano fino a 500 anni – l’acqua persa dall’Italia «è pari a quella necessaria per irrigare circa 641.000 ettari di terreno, un’area corrispondente all'intera superficie agricola del Lazio. Inoltre, equivale all'acqua consumata annualmente da oltre 14 milioni di persone, ovvero gli abitanti di Lombardia e Piemonte», spiegano da Ambrosetti.

La crisi climatica in corso metterà sempre più spesso il Paesi di fronte a simili difficoltà. I dati Ispra aggiornati al 2023 mostrano che la disponibilità idrica si è fermata a 112,4 miliardi di metri cubi (a fronte di precipitazioni totali per 279,1 mld mc), segnando -18% rispetto alla media del periodo 1951-2023. Come mostrano sempre i dati Ispra, nell’ultimo trentennio climatologico 1991-2020 la disponibilità d’acqua è già diminuita del 20% rispetto al periodo 1921-1950, e – stima l’iniziativa Italy for climate guidata da Edo Ronchi –, senza un cambio rotta al 2100 potremmo arrivare a -40% con picchi del -90% nel Mezzogiorno.

Questo significa che non pioverà quasi più? Certo che no. Gli scenari per il Paese mostrano solo una moderata riduzione delle precipitazioni, che saranno però sempre più concentrate nel tempo e nello spazio favorendo un’alternarsi di alluvioni e siccità.

A entrare in crisi è semmai la disponibilità idrica, perché col progressivo aumento delle temperature cresce anche l’evapotraspirazione – ovvero la combinazione tra traspirazione della vegetazione ed evaporazione – e cala dunque l’acqua che resta per alimentare falde acquifere, fiumi, invasi.

«La situazione idrica in Italia – commenta Valerio De Molli, ad di Ambrosetti – richiede un'azione immediata e concertata. È importante modernizzare e rendere più efficienti le nostre infrastrutture idriche, per ottimizzare la raccolta e lo stoccaggio dell'acqua, attivando il 20% dei volumi potenzialmente sfruttabili già presenti nelle grandi dighe italiane. Solo attraverso un approccio integrato e lungimirante, che deve essere portato avanti anche dai cittadini, potremo garantire la sicurezza idrica del nostro Paese e la prosperità delle future generazioni».

Sotto questo profilo, Ambrosetti stima ad esempio che nelle dighe italiane già esistenti c’è una capacità d’invaso non sfruttata per 6,2 mld di mc d’acqua. Ma gli invasi, già esistenti o in progetto, da soli non bastano.

È necessario agire su più fronti puntando sulle soluzioni basate sulla natura (Nbs), ad esempio rinaturalizzando i fiumi e la rete idrica superficiale, o realizzando “città spugna” e Aree forestali d’infiltrazione per ricaricare le falde, senza dimenticare che i vetusti acquedotti italiani – il 60% è in funzione da più di 30 anni – perdono oltre il 40% della risorsa idrica che trasportano, anche a causa degli scarsi investimenti nel servizio idrico a livello nazionale.

Non a caso una Regione a rischio come la Toscana si sta muovendo in contemporanea su molte di queste linee d’azione, ed è riuscita a conquistare 300 mln di euro di risorse Pnrr da dedicare a opere infrastrutturali che possano aumentare la resilienza idrica del territorio.