In Italia avanza la desertificazione, Ispra: il 17,4% del suolo nazionale è degradato

Si celebra oggi la trentesima Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione, ma in base ai dati più aggiornati (2019) forniti oggi dall’Ispra, in Italia c’è davvero poco da festeggiare.

«Risulta in stato di degrado il 17,4% della superficie nazionale», certifica l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha calcolato questo dato usando i principali indicatori Onu di settore, ovvero lo stato e il trend di copertura del suolo, di produttività e di contenuto di carbonio organico.

«In Italia il territorio presenta evidenti segni di degrado – argomenta l’Ispra – che si manifesta in forma diverse, dall’erosione alla salinizzazione, dalla compattazione alla contaminazione e all’impermeabilizzazione».

Il degrado del territorio e la desertificazione – che ne rappresenta il suo livello più grave – stanno del resto avanzando in tutto il mondo, aggravati dagli effetti dei cambiamenti climatici su suoli già fortemente compromessi da un utilizzo non sostenibile.

In questo modo vengono messi a rischio i servizi essenziali per la vita umana che il suolo offre, in primo luogo la produzione agricola, ma anche la capacità di contenere i corsi d’acqua e contribuire alla gestione delle risorse idriche e di conservare in maniera permanente la CO2 in eccesso.

«Fino al 40% del territorio mondiale è già degradato, colpendo quasi la metà dell’umanità – spiega Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo della Convenzione Onu per combattere la desertificazione (Unccd) – Eppure le soluzioni sono sul tavolo. Il ripristino del territorio fa uscire le persone dalla povertà e rafforza la resilienza ai cambiamenti climatici. È tempo di unirsi per la terra e mostrare il cartellino rosso alla perdita e al degrado della terra in tutto il mondo».

Non a caso, proprio oggi il Consiglio dell’Ue ha definitivamente adottato la legge europea per il ripristino della natura; paradossalmente, però, il Governo Meloni è rimasto nella minoranza dei Paesi contrari. Formalmente, le critiche mosse dall’esecutivo nazionale contro la legge europea vertono sugli effetti negativi che questa avrebbe sul mondo agricolo, ma in realtà è vero il contrario.

Come documenta un nuovo studio condotto da Greenpeace insieme ad esperti di settore, è la crisi climatica e della biodiversità il principale rischio per le coltivazioni italiane.

Basti osservare i dati sull’andamento delle piogge e quelli delle temperature, che restituiscono un Nord Italia sempre più caldo, con un clima che si tropicalizza, e un suolo mediamente più povero d’acqua in tutte le regioni italiane, specie al Sud dove la siccità mette a rischio coltivazioni fondamentali per la dieta mediterranea.

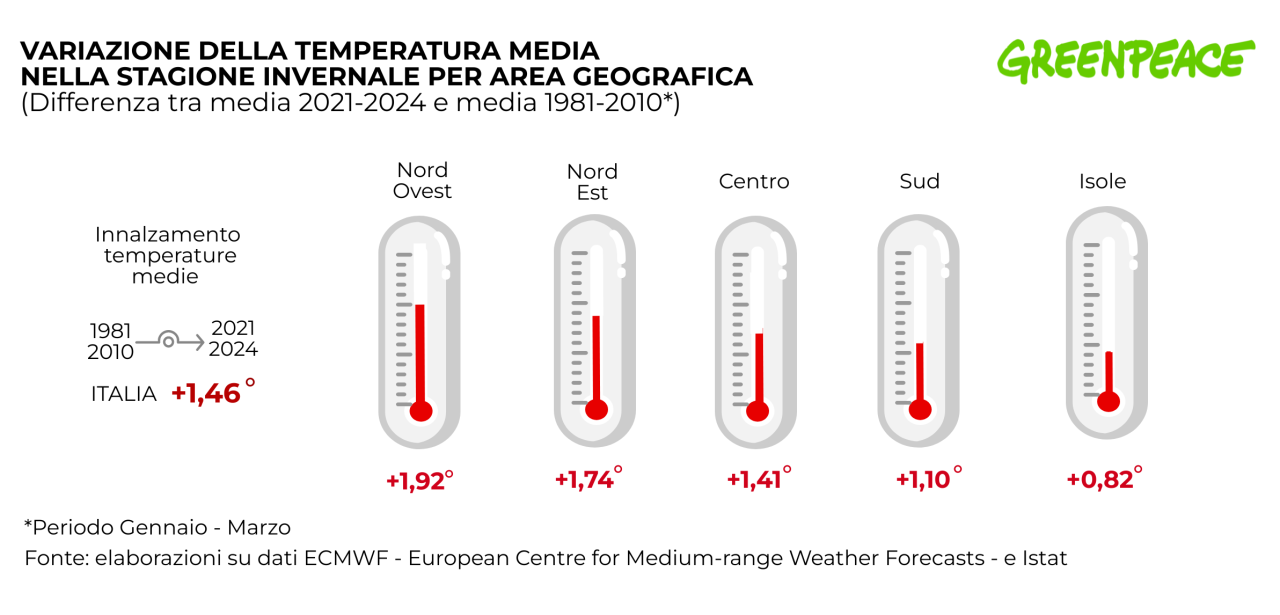

Negli ultimi 40 anni, a livello nazionale, l’incremento della temperatura media invernale (gennaio-marzo) è stato di quasi 1,5°C, con punte di quasi 2°C nel Nord Ovest e oltre 1,5°C nel Nord Est. I maggiori aumenti si sono registrati in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia. In soli due mesi dell’inverno 2024 sull’Italia del Nord è caduta circa la stessa quantità d’acqua piovuta in tutti e tre gli inverni precedenti.

Nel resto del Paese, invece, negli inverni 2021-2024 si è registrata una generale riduzione delle precipitazioni cumulate rispetto alla media del trentennio 1981-2010: una variazione che è più ampia al Sud (-2,3%) e nelle Isole (-5,7%), dove incide su aree già caratterizzate da piogge più scarse che altrove.

«Per quanto riguarda il regime delle precipitazioni – dichiarano a Greenpeace i ricercatori dell’Istat Stefano Tersigni e Alessandro Cimbelli – queste sono sempre più connesse a piogge molto intense e a eventi meteorologici estremi che provocano spesso alluvioni e dissesti perché il terreno non riesce ad assorbire precipitazioni così abbondanti e concentrate».

Ne risulta che i suoli di tutte le regioni italiane (a eccezione della Valle d’Aosta) sono più poveri d’acqua rispetto alla media degli ultimi 30 anni. In particolar modo la Sicilia, dove il valore medio dell’acqua presente nei suoli superficiali è calato di oltre il 2% negli ultimi quattro inverni rispetto a quelli del trentennio precedente, o la Puglia e la Calabria che registrano entrambe un calo superiore all’1%. Numeri apparentemente esigui, ma che secondo gli esperti sono un campanello d’allarme.

«Un suolo in media è in grado di trattenere circa il 27% d'acqua di cui, generalmente, solo la metà è disponibile per le piante, all’incirca il 15% – argomenta Tommaso Gaifami, agronomo dell’Associazione italiana di agroecologia (Aida) – Pertanto, anche la perdita di un solo punto percentuale equivale a una riduzione significativa del serbatoio di acqua a cui le radici delle piante possono attingere. Una carenza che, nei terreni agricoli, deve essere compensata attraverso l’irrigazione, con un maggiore utilizzo di risorse idriche. Bisogna inoltre considerare che alcune tecniche tipiche dei sistemi agricoli intensivi rischiano di aggravare questa situazione, determinando un impoverimento del terreno, mentre le tecniche agroecologiche e l'inserimento di elementi naturali nelle aree agricole possono essere un importante alleato per trattenere l'umidità nel suolo».

Il quadro attuale indica che il Mezzogiorno e il suo comparto agricolo sono in particolare difficoltà, con conseguenti ripercussioni sull’economia e sul fabbisogno dell’intero Paese: è al Sud e nelle Isole che si trova infatti il 99% delle superfici coltivate ad agrumi, l’81% di superfici coltivate a ulivi destinati alla produzione di olio e il 73% di superfici coltivate a grano duro, utilizzato per la produzione di pasta e pane “made in Italy”.

«Le tendenze climatiche ci indicano che i suoli delle regioni del Mezzogiorno saranno sempre più difficili da coltivare e che non potranno essere compensati dai terreni del Nord Italia, già sfruttati in modo intensivo, minacciati da temperature medie in rapido aumento e da eventi climatici estremi sempre più frequenti – conclude Simona Savini, campagna Agricoltura di Greenpeace Italia – Per questo è urgente e necessario adattare il nostro modello agroalimentare a produzioni che richiedono meno acqua, a partire dalla riduzione dei terreni destinati alla mangimistica».