Rifiuti urbani, si allarga la forbice tra differenziata e riciclo: il centro sud è senza impianti

Verrà presentato domani a Milano il Green Book 2024, il rapporto annuale sul settore dei rifiuti urbani in Italia, promosso da Utilitalia e curato dalla Fondazione Utilitatis, realizzato quest’anno in collaborazione con Ispra e con la partecipazione di Enea, del Centro di coordinamento Raee e dell’Albo nazionale gestori ambientali.

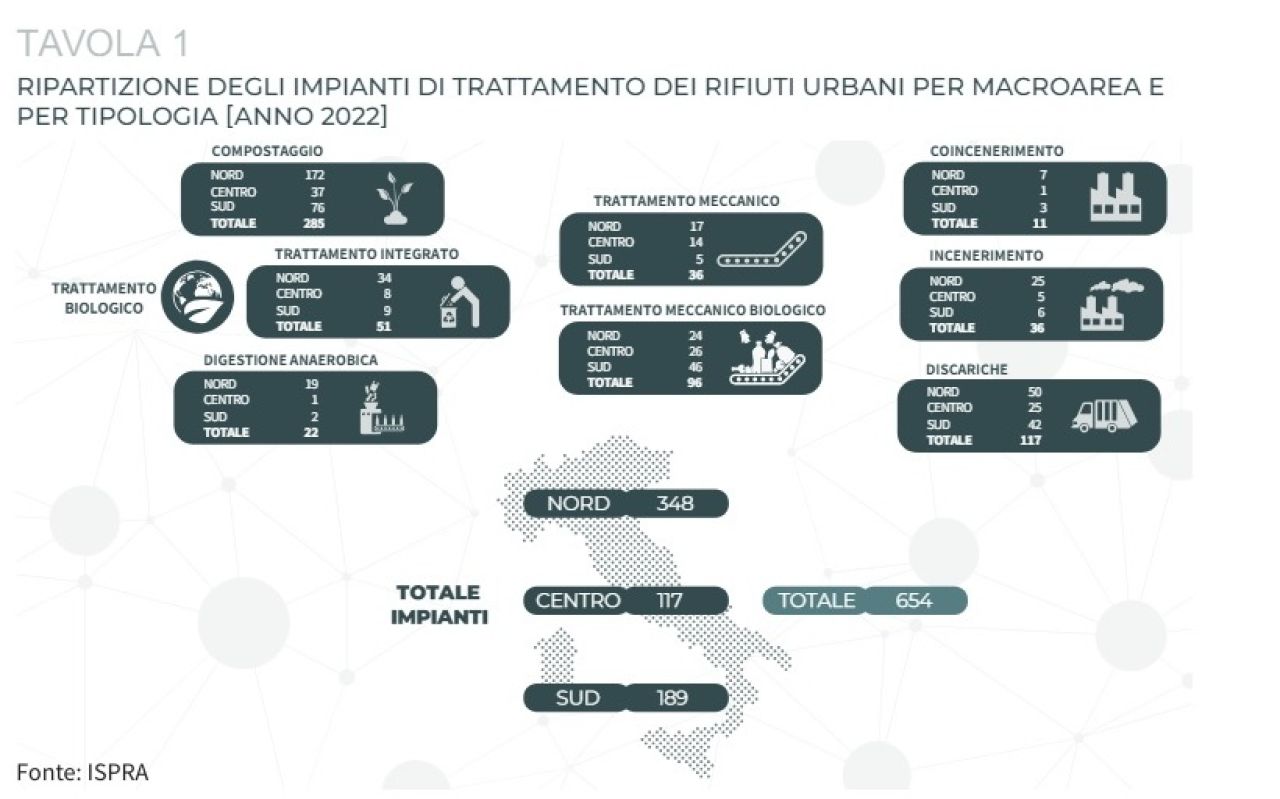

Mentre il Paese si avvicina alle deadline per i nuovi obiettivi europei – avvio a riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani, 60% al 2030 e 65% al 2035, riducendo al contempo lo smaltimento in discarica fino a un massimo del 10% – il rapporto prende le mosse dai dati aggiornati dall’Ispra al 2022.

In Italia la generazione di rifiuti urbani è arrivata a 29,1 mln t/a (-1,8% sul 2021), la raccolta differenziata ha raggiunto il 65% (+1,2%) mentre il riciclo si è fermato al 49%, allargando ulteriormente la forbice tra i due dati.

«Ciò a riprova del fatto che, oltre al prioritario ecodesign per favorire la riciclabilità di materiali ed imballaggi, la raccolta differenziata, pur rappresentando uno step di primaria importanza, deve garantire qualità ed essere accompagnata dalla disponibilità di un adeguato sistema impiantistico», sottolinea il report.

Si tratta di un gap che pesa direttamente sulle tasche dei cittadini. Il Mezzogiorno, ad esempio, continua a presentare un significativo deficit impiantistico, ch porta maggiori costi sulla Tari, principalmente per il trasporto verso impianti fuori Regione ed esteri, alimentando il “turismo dei rifiuti” che arriva a 89 mln di km l’anno. Ecco perché il Sud registra la Tari più alta del Paese con 378 euro/abitante nel 2023, staccando Centro (347 euro) e Nord (284 euro).

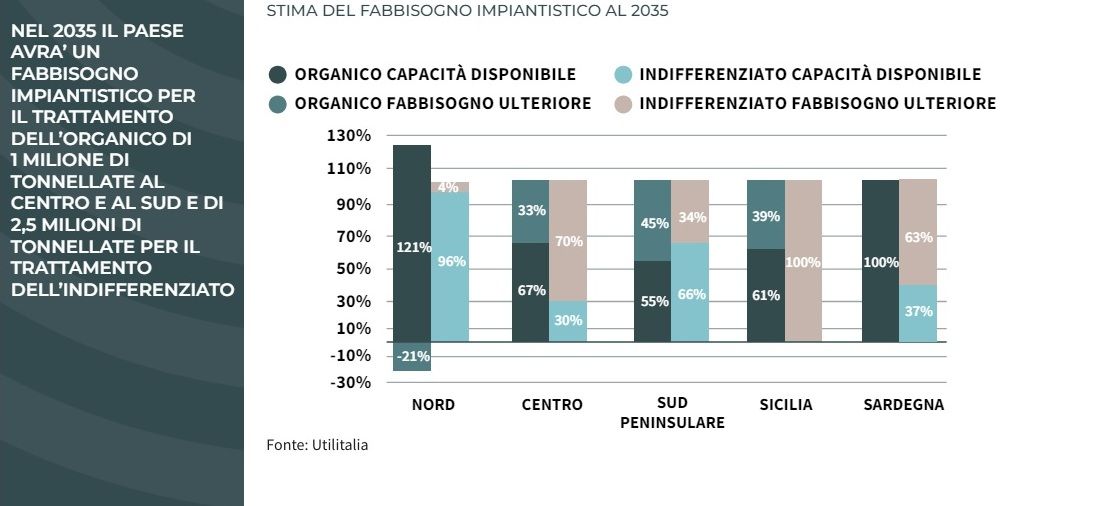

Secondo una stima di Utilitalia sulla base dei dati Ispra, mentre il Nord del Paese (anche se non in tutte le regioni) e la Sardegna dispongono di un sufficiente parco impiantistico, il Centro, il Sud peninsulare e la Sicilia soffrono già oggi di un deficit che costringe ad esportare i rifiuti verso il nord e all’estero.

Questa situazione, verosimilmente, si aggraverà nei prossimi anni con l’atteso sviluppo delle raccolte differenziate – e dei relativi scarti – nelle zone oggi in ritardo.

«Ciò porterà alla produzione di maggiori quantità di rifiuti organici e di scarti che, unitamente alle frazioni residue, dovranno essere trattate in impianti di recupero energetico al fine di mantenere il ricorso allo smaltimento in discarica al di sotto del 10%», evidenzia il rapporto.

Per quanto riguarda l’organico, sulla base dell’attività degli impianti esistenti e di quelli di recente o prossima attivazione, il Paese al 2035 avrà un fabbisogno di circa 1 mln di tonnellate, distribuito in maniera non omogenea: il Nord infatti presenterà un’offerta superiore alla domanda (consentendo di colmare parte del deficit delle altre macroaree geografiche) e la Sardegna sarà autosufficiente, mentre il Centro, il Sud peninsulare e la Sicilia presenteranno un deficit impiantistico.

Guardando invece al trattamento dei rifiuti residui non riciclabili meccanicamente, lo scenario stimato al 2035 mostra come il fabbisogno del Paese sarà di circa 2,5 milioni di tonnellate e che tutte le macroaree presenteranno un deficit impiantistico.

«Mentre per il trattamento dei rifiuti organici si registra l’aumento di nuove capacità installate, meno confortanti – sottolinea il report – sono invece le previsioni per il recupero energetico: al momento non risultano progetti di rilievo in corso con l’esclusione dell’impianto di Roma, per il quale è in corso la gara per la sua costruzione e gestione, che di fatto consentirebbe di dimezzare il fabbisogno della macroregione Centro e di circa un quarto quello nazionale».

Già nel dicembre scorso, un rapporto realizzato da Ispra e Utilitalia esplicitava chiaramente la necessità d’impianti per il recupero dei rifiuti secchi non riciclabili meccanicamente. Il che significa nuovi termovalorizzatori – anche se quello che vedrà la luce a Roma viene criticato per l’eccessivo dimensionamento, anche dagli ambientalisti favorevoli alla sua realizzazione –, ma non solo: possibili alternative esistono a partire dal riciclo chimico fino all’ossidazione termica, in modo da calibrare la risposta più efficiente (e socialmente accettabile) sui vari territori.

«Il Green Book – commenta il presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini – evidenzia l’importanza di una gestione industriale dell’intero ciclo dei rifiuti, la necessità di realizzare impianti soprattutto al Centro-Sud e l’urgenza di superare le frammentazioni gestionali. Si tratta di tre elementi fondamentali per la piena affermazione dell’economia circolare. A tal proposito le aziende associate a Utilitalia, grazie anche ai fondi del Pnrr, sono adesso impegnate a continuare nel processo di potenziamento e miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata nonché realizzare impianti innovativi in filiere strategiche come la frazione organica, i tessili e i Raee».

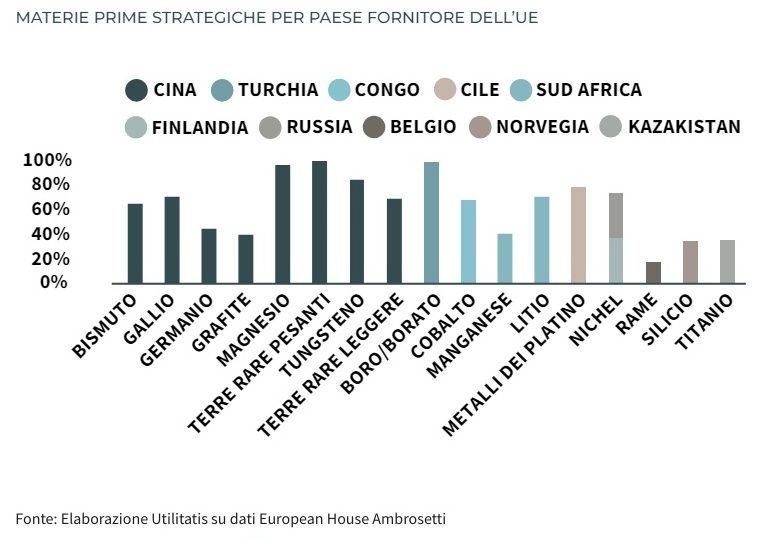

Si pensi ad esempio agli impianti rinnovabili (fotovoltaici, eolici e i sistemi di accumulo ad essi associati) che nei prossimi anni andranno a decommissioning (circa 400 mila tonnellate di rifiuti provenienti solo dal fotovoltaico al 2035), che rappresentano una vera e propria miniera urbana.

Da questo punto di vista il corretto riciclo dei Raee può rappresentare un’opportunità per ridurre la dipendenza da Paesi terzi.

Tuttavia, nel 2023, la raccolta nazionale complessiva dei Raee proveniente dai nuclei domestici si è attestata a circa 349mila tonnellate, in calo del 3,1% rispetto al 2022. I livelli di raccolta, pari a circa 6 kg per abitante, sono ancora lontani dagli obiettivi stabiliti dall’Europa (12 kg per abitante) e non consentono di incidere sull’economicità del recupero di materie prime critiche.

Occorre dunque rivedere i meccanismi di finanziamento della raccolta da parte degli schemi di responsabilità estesa del produttore.

Al contempo, serve stimolare la creazione di un mercato adeguato alle materie prime seconde (Mps) derivanti dal riciclo, ad esempio valorizzando il loro ruolo nella lotta alla crisi climatica, dato che le Mps comportano un vantaggio in termini di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di CO2.

La valorizzazione del risparmio energetico e delle emissioni tramite Titoli di efficienza energetica circolare (Teec) e crediti di carbonio (3C) renderebbe le Mps più competitive, incentivando una più efficiente domanda dei materiali e migliorando la raccolta e il riciclo dei rifiuti.

Tutto questo mantenendo e rafforzando il ruolo della regolazione nazionale messa in campo da Arera, messo invece a rischio da recenti proposte legislative in arrivo dalla maggioranza di governo.

«Servono regole certe che obblighino le aziende, con un corretto sistema di premi e penalità, a rendere più efficiente la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti e a garantire ai cittadini e alle città servizi migliori – conclude nel merito il presidente di Fondazione Utilitatis, Mario Rosario Mazzola – Nei rifiuti, così come avviene anche nel settore idrico e negli altri servizi a rete, il percorso deve essere quello di fornire un servizio di maggiore qualità e più omogeneo sul territorio nazionale e, in tal senso, Arera svolge un ruolo fondamentale nel tracciare la strada».

Gallery fotografica