L'ottocentesca idea del Real Ponte Borbonico

Superati i ricordi più atroci della crisi sismica terrorizzante causata dal forte terremoto del 4 maggio del 1836 nell’area di Reggio Calabria, preceduto da 12 giorni di sequenze sismiche, nel 1840 il trentenne Ferdinando II di Borbone re delle Due Sicilie, palermitano di nascita poiché la corte borbonica si era trasferita sull’isola a causa dell'occupazione francese, rispolverò l’idea del Ponte nello Stretto. Soprattutto per dimostrare ai regnanti europei di essere il primo costruttore di nuove e moderne infrastrutture del Continente. Del resto, quattro anni prima lo aveva dimostrato facendo realizzare la sorprendente Napoli-Portici, la prima linea ferroviaria sul suolo italiano vanto del suo Regno. Il 19 giugno del 1836 aveva firmato, versando 100.000 ducati di caparra che più o meno sono 10 milioni di euro di oggi, la Convenzione che concesse all'ingegnere francese Armando Giuseppe Bayard de la Vingtrie l’appalto della costruzione in 4 anni della linea ferroviaria da Napoli a Nocera Inferiore con diramazione per Castellamare. Bayard aveva iniziato i lavori l'8 agosto 1838 e dopo circa un anno concluse il primo tratto a un solo binario che raggiunse il Granatello di Portici, il porto della cittadina.

Michele Marzana da “La controstoria borbonica: il racconto di un altro Risorgimento”, in Novecento.org

Michele Marzana da “La controstoria borbonica: il racconto di un altro Risorgimento”, in Novecento.org

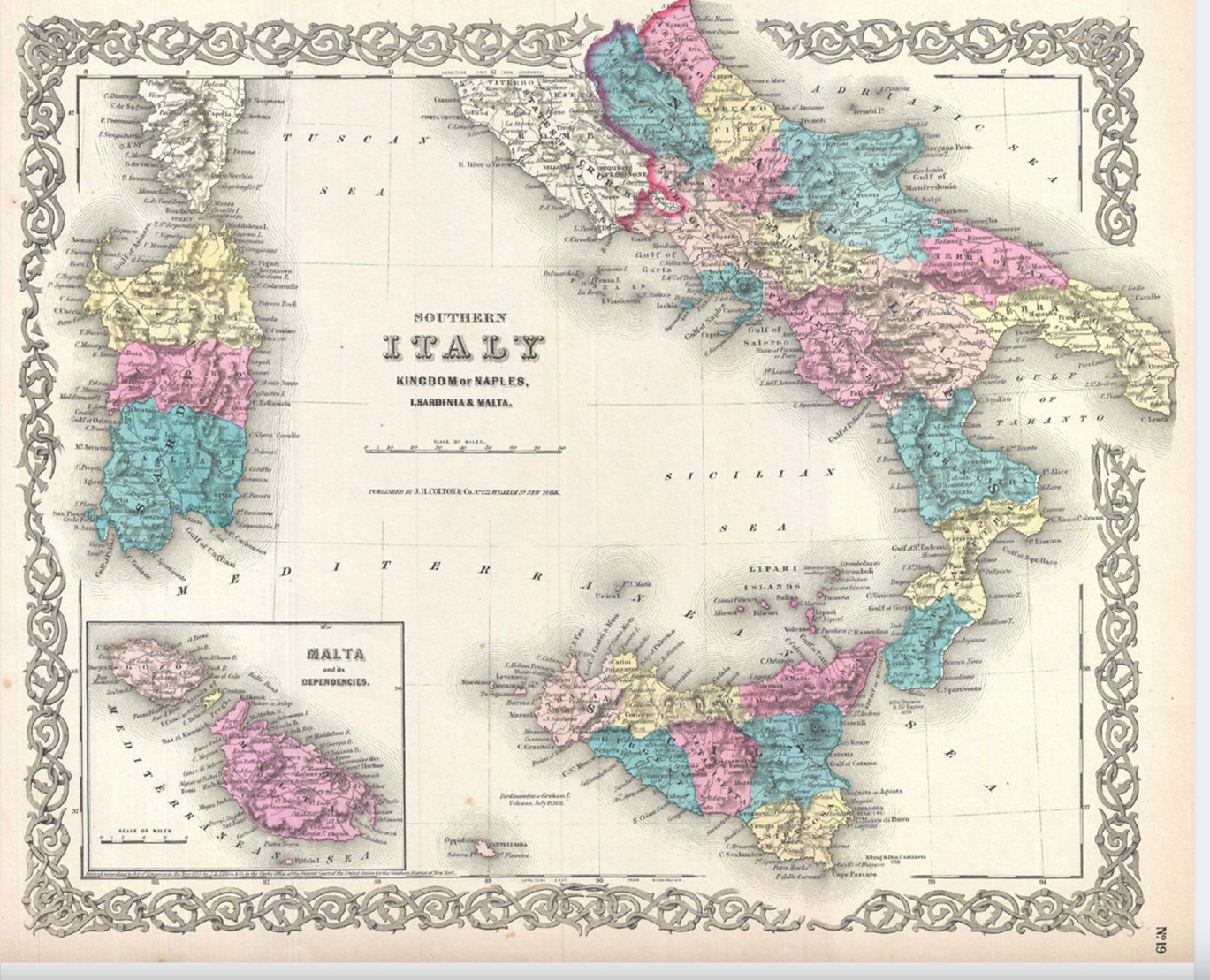

L'inaugurazione ufficiale avvenne il 3 ottobre del 1839 alle ore 10, con la partenza del primo treno da Portici verso Napoli su 7,25 km di binari, oggi integrati nella Napoli-Salerno. La locomotiva a vapore costruita dall’inglese Longridge and Company e battezzata "Vesuvio", trainò 8 vagoni con dentro 48 passeggeri tra autorità e invitati, 60 ufficiali, 30 fanti, 30 artiglieri e 60 marinai e, nell'ultima vettura, con la banda musicale della Guardia Reale. Ferdinando chiuse il suo discorso inaugurale lanciando un nuovo obiettivo: "…che, terminati i lavori fino a Nocera e Castellammare, io possa vederli tosto proseguiti per Avellino fino al lido del Mare Adriatico". Il pittore di corte Salvatore Fregola immortalò la partenza del primo treno italiano nel suo dipinto.

La partenza del primo treno italiano sulla prima ferrovia Portici-Napoli nel dipinto di Salvatore Fregola

La partenza del primo treno italiano sulla prima ferrovia Portici-Napoli nel dipinto di Salvatore Fregola

Ferdinando II da innovatore realizzò in Calabria, oggi in provincia di Vibo Valentia, uno dei più grandi poli siderurgici del suo tempo per produrre componenti costruttivi metallici per ponti, binari ferroviari e armi a partire dai fucili. Oggi è il museo delle “Reali Ferriere e Officine Borboniche di Mongiana”. Il sito è nel cuore delle Serre calabresi a quasi mille metri di altezza, e segnò il decollo industriale del Sud con la sua fonderia e lo stabilimento siderurgico, i 3 alti forni per la produzione di ghisa, 6 raffinerie, 3 forni Wilkinson che lavoravano minerali dei giacimenti calabresi ricchi di ferro e grafite. La fabbrica d’armi occupava un’area di 4.000 mq. Gli opifici disponevano di motori idraulici azionati dai fiumi Ninfo e Allaro. I carrelli che alimentavano gli altiforni erano mossi da una macchina a vapore che utilizzava a “recupero” i gas degli stessi altiforni. La legna veniva fornita dai boschi vicini ed era obbligatorio rispettare le fasi e i periodi di rimboschimento.

L’importanza strategica era evidente nel produrre acciaio e ferro per tutto il Regno, per le strutture del primo ponte in ferro d’Italia lanciato sul fiume Garigliano e per le rotaie delle prime linee ferrate e per i cantieri navali di Castellammare di Stabia dove si costruivano le navi della flotta mercantile. Da Mongiana partivano ferro e minerali diretti nel “Reale Opificio Meccanico e Politecnico” di Pietrarsa nel napoletano che divenne il più importante polo meccanico della Penisola dando lavoro a circa 2.000 operai. L’Opificio e le altre attività connesse furono chiusi con l’Unità d’Italia. Ci fu una sommossa popolare contro il nuovo governo che venne soppressa nel sangue, con 15 operai morti e decine di feriti. I lavoratori delle Ferriere assaltarono la sede della Guardia Nazionale, calpestando il tricolore e chiamando a raccolta l’intera popolazione che si riversò per le strade con la statua di Francesco II.

Nel 1875 la ferriera fu poi acquistata dal senatore garibaldino Achille Fezzari che però la chiuse nel 1881. Scomparve così il primo e più grande polo siderurgico d’Italia. Oggi resta come testimone l’edificio principale neoclassico su tre piani realizzato per sfruttare la caduta dell’acqua convogliata da un canale quando ancora miniere e fabbriche del nostro Sud rifornivano i regni e gli Stati dell’intera Europa.

L’edificio principale neoclassico delle Reali Ferriere e Officine Borboniche di Mongiana

L’edificio principale neoclassico delle Reali Ferriere e Officine Borboniche di Mongiana

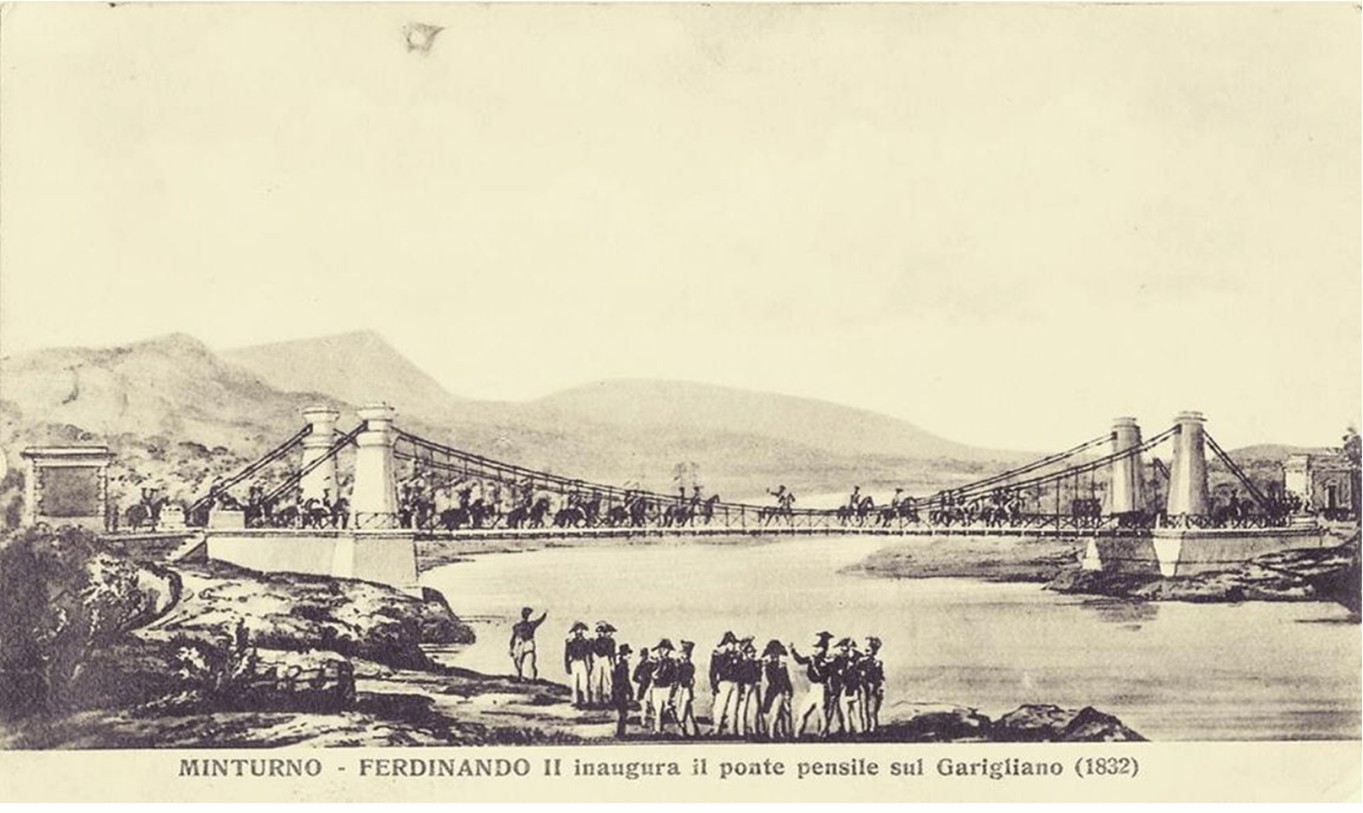

Ferdinando II fece costruire anche il celebre “Ponte Real Ferdinando” sul Garigliano, il primo ponte sospeso in ferro d’Europa, tra il 1828 e il 1832, su progetto dell’ingegnere Luigi Giura. All’epoca era un primato che stupì il mondo. L’idea fu suggerita al re nel 1820 dal geologo e vulcanologo napoletano Carminantonio Lippi che faceva parte del gruppo dei sei giovani studiosi selezionati da Maria Carolina d’Asburgo Lorena per fare esperienze internazionali nei regni alleati europei, in particolare nel Regno Unito e nell’impero asburgico. L'idea del ponte la scrisse e la disegnò in cinque “memorie”. Era talmente innovativa per l'epoca che fu contrastata dai “parrucconi” di corte e dall'ambiente scientifico che lo consideravano un azzardo. Ma Lippi aveva colto le potenzialità del ferro nel campo dell'edilizia e dei trasporti. E la sua idea fu ripresa dopo la sua morte da Giura che realizzò il ponte con catene di ferro in sospensione superando lo scetticismo e utilizzando il nichel delle Ferriere di Mongiana per aumentare la resistenza del ferro.

Il Real Ferdinando divenne così un altro simbolo della modernità del Regno delle Due Sicilie. Il 10 maggio 1832 il re lo inaugurò attraversandolo con 2 squadroni di lancieri al trotto e 16 traini d'artiglieria. L’orgoglio del Sud fu distrutto solo nel 1943 dai bombardamenti tedeschi della seconda guerra mondiale. Nel 1998 fu ricostruito, e nel 2001 riaperto al pubblico.

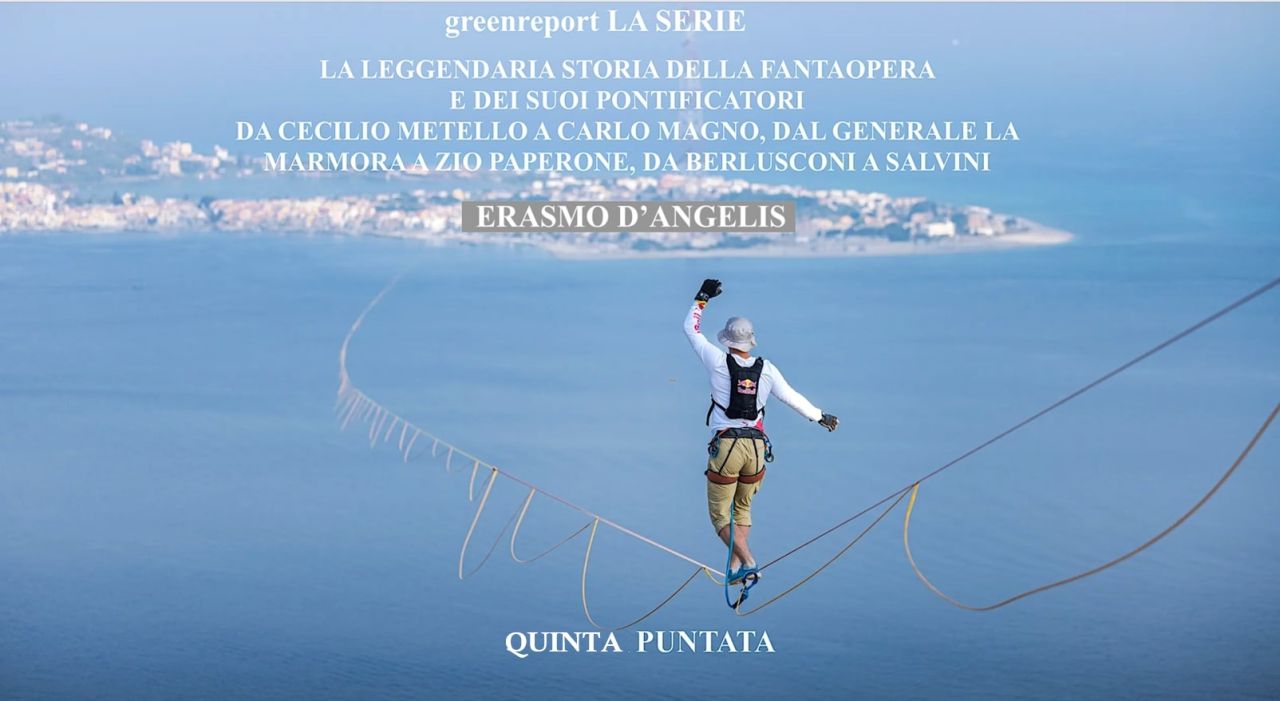

E per lo Stretto? Sebbene fosse nato in Sicilia, Ferdinando II non amava andar per mare, al punto che dal 1843 al 1859 attraversò lo Stretto una sola volta per risalire la Penisola e recarsi nelle Puglie per il matrimonio del duca di Calabria affrontando un terribile viaggio nel cuore dell'inverno. Quando lo ripassò nel 1859, morì tre mesi dopo. I Borboni del resto avevano classificato i loro possedimenti in “Dominii di qua dal Faro e dominii di là dal Faro”, dove per Faro si intendeva l’estrema punta siciliana dello Stretto.

Aveva certo pensato e ripensato alla possibilità di realizzare del Ponte, l’idea lo affascinava e incaricò anche alcuni suoi architetti e ingegneri di uno studio di fattibilità dell’opera. Ma rinunciò anche per l'eccessivo costo non ammortizzabile per le casse del Regno, e perché dovette fronteggiare i moti rivoluzionari del 1848 con una feroce repressione che lo ha fatto passare alla storia come il Re Bomba.

Alla sua morte il trono passò al figlio Francesco II con il quale però si avviò a conclusione il Regno delle Due Sicilie, unito al Regno d'Italia dalla spedizione dei Mille di Garibaldi.

La famiglia di Francesco I delle Due Sicilie

La famiglia di Francesco I delle Due Sicilie

IL “FORTISSIMO” TERREMOTO DELLA SERA DEL 3 GENNAIO 1841

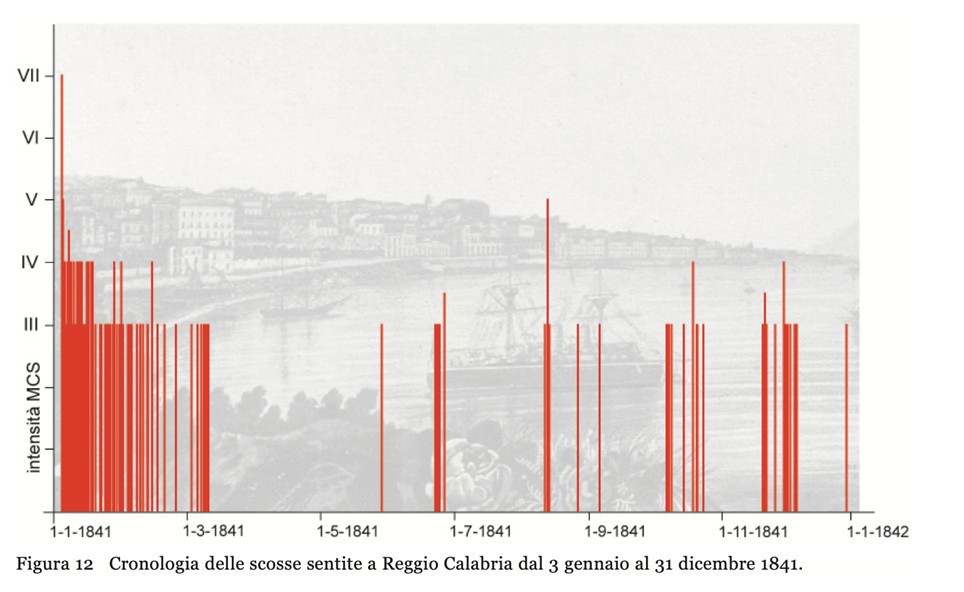

Fu “fortissimo” il colpo di terremoto della sera del 3 gennaio 1841 nell’area di Reggio, seguito da una lunga sequenza di repliche durata diversi mesi, con danni rilevanti e vittime. Il sisma lo riportarono anche i giornali della Penisola come la Gazzetta di Genova, la Gazzetta Piemontese, la Gazzetta privilegiata di Venezia. L’INGV, con fonti documentarie dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, ha oggi ricostruito nel dettaglio gli eventi rimasti negli archivi e sconosciuti fino al Novecento, i danni e i lavori di messa in sicurezza e di riparazione con i fondi allora stanziati dal “Ministero e Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale in Sicilia” dopo un rapporto dell’intendente di Messina.

La terra tremò per circa 18 secondi e causò gravi lesioni, sconnessioni e crolli di muri interni e murature esterne, di volte e pavimenti di almeno 200 edifici privati e pubblici, e lasciò 2 morti e feriti gravi. Tutta la popolazione, però, abbandonò le case e rimase accampata a lungo all’aperto in tende e baracche di fortuna. Danni molto rilevanti li subirono gli edifici pubblici e le chiese, crollò anche l’antico muro del castello sfondando il tetto sottostante del carcere femminile. E dopo la scossa principale seguirono oltre un centinaio di repliche fino a metà marzo e poi ne contarono 150 fino alla fine dell’anno.

Un nuovo terremoto colpì, trenta minuti dopo la mezzanotte dell’11 aprile 1851, l’area tra Messina e Reggio, riportato dal Giornale del Regno delle Due Sicilie L’Intendente della provincia di Messina, Michele Celesti, descrisse lesioni e crepe aperte in parecchi edifici. Dal 29 dicembre dello stesso anno e fino all’aprile del 1852 la Calabria meridionale fu interessata da una nuova e lunga sequenza sismica. Le “corrispondenze” pubblicate dal Giornale del Regno delle Due Sicilie e riprese dalle Gazzette nel resto d’Italia sono conservate nell’Archivio di Stato di Napoli con i numerosi rapporti inviati dall’intendente di Reggio al governo centrale tra il 3 gennaio e il 19 maggio 1852 sugli effetti delle varie scosse in città definite “molto sensibile e lunga” o “molto forte”, “piuttosto forte” che spaventarono la popolazione costringendola ad abbandonare frequentemente le abitazioni. Si riaprirono molte delle lesioni causate dal terremoto del 1841, e nuove lesioni nei fabbricati non rinforzati da catene come il palazzo dei Tribunali e a Messina, Gerace, Palmi e Casalnuovo l’attuale Cittanova. Fino alla fine di febbraio furono sentite circa 120 scosse e un’altra trentina da marzo alla fine di novembre.

Poi colpì il terremoto del 12 settembre 1876 sempre nell’area di Reggio. La Gazzetta di Napoli del 14 settembre, ripresa da varie testate italiane tra cui la Nazione di Firenze, la Gazzetta Ferrarese e L’Arena di Verona, raccontano che alle 23,18 la forte scossa causò un grande allarme tra la popolazione e danni agli edifici da Messina a Palmi e Tropea.

LO STRETTO È DEI MILLE

L’ATTRAVERSAMENTO CON 73 “BARCHETTE” E 2 PIROSCAFI PER FARE L’ITALIA

Museo nazionale Risorgimento Torino

Museo nazionale Risorgimento Torino

Nella notte tra il 5 e 6 maggio del 1860, stipati a bordo dei due piroscafi “Piemonte” e “Lombardo”, i “Mille” volontari garibaldini al comando di Giuseppe Garibaldi salparono dal porto di Quarto, il borgo di Genova allora nel Regno di Sardegna, con prua alla conquista del Regno delle Due Sicilie. La missione era: “Fare l’Italia”.

Dopo uno scalo nel piccolo porto toscano di Talamone, l’11 maggio sbarcarono a Marsala. Le ricostruzioni storiche – l’Archivio storico della spedizione dei Mille, Enzo Caruso su www.mutualpass.it, storiologia.it, i Dispacci dell’Agenzia Stefani pubblicati anche nella Gazzetta Ufficiale dell’epoca- raccontano che giunsero a Salemi il 13, poi il 15 a Calatafimi dove ci fu il primo scontro con le truppe borboniche, e il 27 maggio Garibaldi entrò a Palermo dove concertò con il generale Ferdinando Lanza il ritiro delle truppe borboniche che occupavano ancora la parte orientale dell’isola. Tra il 20 ed il 22 giugno, l’Esercito Meridionale garibaldino diviso in tre colonne iniziò la marcia via terra per conquistare con la prima colonna Messina, con la seconda Misilmeri con Caltanisetta e Catania, e con la terza Corleone e Girgenti. Le tre colonne si ricongiunsero poi nella strategica Punta del Faro, oggi Capo Peloro, spettacolare scenario della punta estrema nord orientale dell’isola affacciata sul braccio di mare che unisce il Tirreno e lo Ionio con i suggestivi laghi di Ganzirri.

Punta del Faro oggi

Punta del Faro oggi

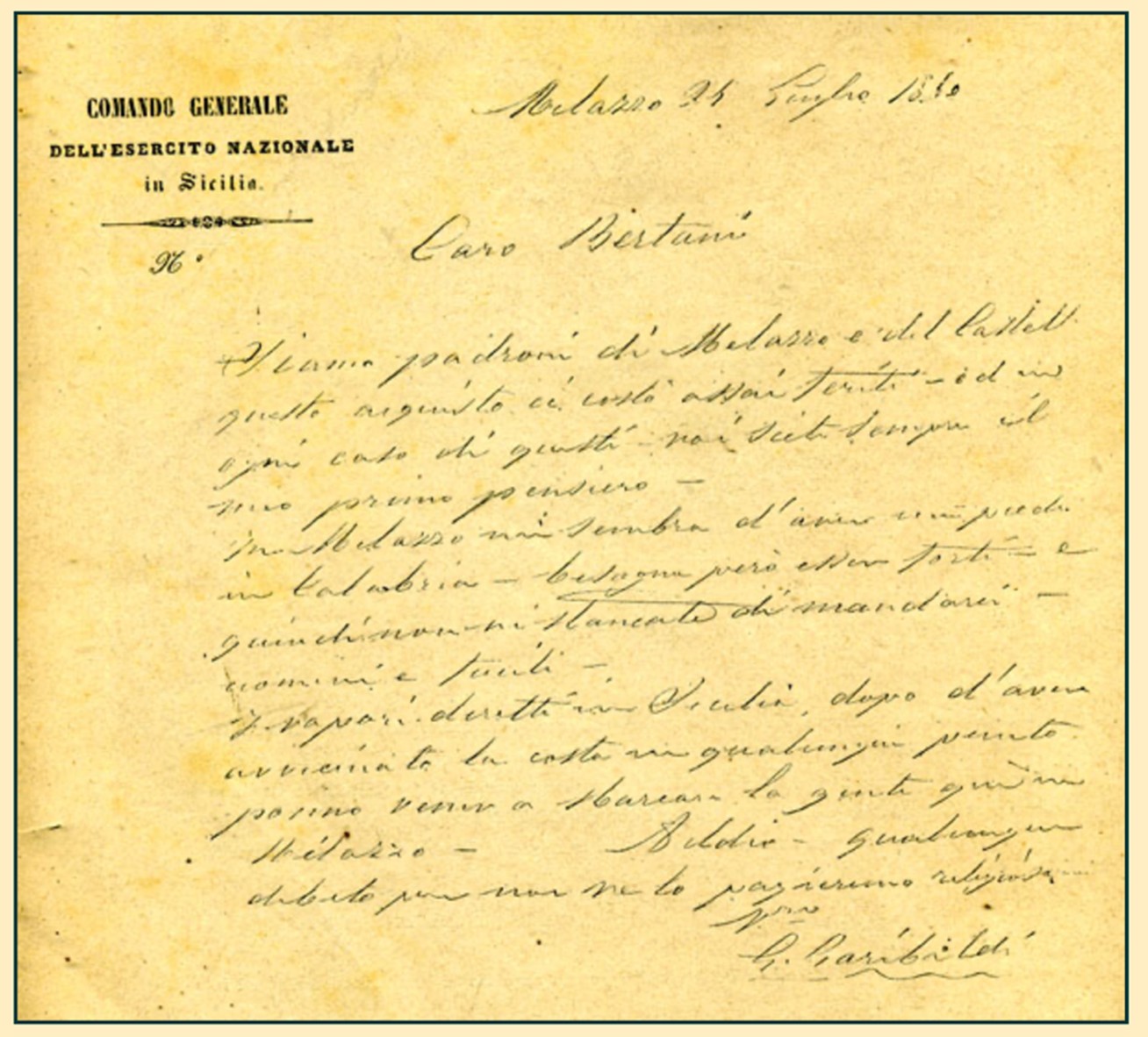

“…mi sembra di aver un piede in Calabria, bisogna però esser forti e quindi non vi stancate di mandarci uomini e fucili”, scrisse Garibaldi in una lettera del 25 luglio al medico chirurgo Agostino Bertani. Era il giorno in cui Messina apriva le porte per arrendersi alle avanguardie garibaldine guidate dal generale Giacomo Medici. E ricordò in altre missive: “…Giunti allo Stretto, bisognava passarlo…. Bisognava passarlo, a dispetto della vigilanza somma dei borbonici, e di chi per loro! …” .

La lettera di Garibaldi a Bertani

La lettera di Garibaldi a Bertani

Tra le due sponde del Faro e della Calabria, c’erano tre chilometri sul mare da attraversare. E iniziarono i preparativi per individuare il sistema più sicuro per passare sull’altra sponda. Da Messina, scrisse di nuovo a Bertani: "Caro Bertani, Io spero poter passare sul continente prima del 15. Fate ogni sforzo per mandarmi fucili qui a Messina o Torre di Faro prima di quell'epoca. Circa alle operazioni negli Stati pontifici e napoletani, spingete a tutta oltranza. Vostro G. GARIBALDI”.

Giuseppe Nodari acquerello su carta

Giuseppe Nodari acquerello su carta

Lo scrittore Alexandre Dumas che si aggregò ai volontari garibaldini, il 28 luglio scrisse: “Arrivati al Faro, fummo colpiti da un bellissimo spettacolo: vedemmo una batteria di tre pezzi di cannone, ed io potei contare centosessantotto imbarcazioni, ognuna delle quali poteva contenere venti uomini…”. La punta del Faro divenne un immenso bivacco protetto da 35 bocche da fuoco di vario calibro - 12 pezzi da posizione da 24, 6 pezzi da campo, 6 pezzi da montagna e 11 mortai - abbandonate dall’esercito borbonico in fuga, e pronte a tenere alla larga dalla costa le navi da guerra napoletane. In quelle ore fu allestita una flottiglia di barche per il trasporto delle truppe.

L’esercito borbonico schierava in Calabria 17.000 soldati, con 32 cannoni posizionati da Monteleone-Vibo Valentia a Reggio, con batterie armate anche ad Altafiumara, Villa San Giovanni, Punta del Pezzo, Torre Cavallo e Castello di Scilla. La flotta di una decina di navi era ormeggiata nei porti di Scilla, di Palmi e di Reggio e le vedette controllavano i movimenti nello Stretto.

Garibaldi aveva pianificato l’attraversamento studiando anche le mappe dei fratelli Luigi e Carlo Mezzacapo, due ufficiali nei ranghi dei Borboni ma patrioti e mazziniani, con disegni e precise piante topografiche. Dai loro rilievi emergeva che “…il tratto della costa siciliana più prossima alla calabrese, è pure quello dove riesce più agevole sbarcare sorprendendo la vigilanza delle squadre avverse; ed il nemico, occupato che l’abbia, e padrone della costa calabrese, domina la navigazione del Faro ed assicura la comunicazione dall’una all’altra riva…”. Descrivevano la zona scelta da Garibaldi come “…un agguato, una sfida ed uno zimbello. Un agguato perché nascondeva sempre la doppia opportunità, o di traversare all’improvviso il Canale o di gettarsi al largo per rischiare uno sbarco, sopra un altro punto della costa napoletana; una sfida perché minacciava, come un’opera avanzata, la riva nemica, e, opportunamente armata, poteva ribattere i fuochi de’ suoi forti e delle sue batterie; uno zimbello perché costringeva i regi a tenervi fissi gli occhi ed a perdere di vista, per quel solo tutti gli altri punti…”.

Garibaldi preparò il passaggio sulla Penisola con lo sbarco sulla costa calabrese sorvegliata dalle navi borboniche avendo però a disposizione il solo “Tukery”, una pirofregata a ruote costruita per essere una nave passeggeri. Per tre settimane a Capo Faro lo videro aggirarsi pensieroso e scrutare il tratto di costa che aveva di fronte ben sorvegliato dai due forti a Torre Cavallo e ad Altafiumara. Sapeva che uno sbarco in massa su barche e barchini nello stretto sarebbe stato un suicidio, e decise di utilizzare “il sistema dei colpi di mano, delle sorprese, degli assalti alla spicciolata, mercé i quali afferrare un caposaldo sulla riva opposta e preparare un colpo decisivo…”. Organizzò quindi per l’8 agosto il passaggio notturno nel luogo più stretto del braccio di mare per sorprendere il Forte di Torre Cavallo anche con il fuoco incrociato dei cannoni di Torre del Faro. Contemporaneamente, sotto il comando del patriota calabrese Benedetto Musolino, 200 garibaldini navigando con una settantina di barche a remi sarebbero sbarcati sulla costa calabra dove avrebbero formato una testa di ponte con la complicità di una parte della guarnigione del Forte di Altafiumara, come gli assicurò Musolino dopo aver trattato segretamente con i sergenti borbonici la loro defezione.

Garibaldi diede quindi l’ordine di partire, e le 72 “barchette” passarono silenziose lo Stretto e giunsero in Calabria sotto il naso delle navi borboniche all’ancora. Avrebbero dovuto prendere il Forte, e un colpo di cannone sarebbe stato il segnale della riuscita dell’impresa. Ma quel colpo di cannone non partì mai perché venne dato l’allarme e i soldati borbonici si difesero mettendo in fuga i garibaldini verso le montagne dell’Aspromonte dove si nascosero e furono poi raggiunti da quattrocento patrioti calabresi. Per dodici giorni tennero testa ai borbonici che gli davano la caccia.

Garibaldi a quel punto decise di imbarcare le sue 3.500 camicie rosse sui due piroscafi “Torino” e “Franklin”. La notte tra il 18 e il 19 agosto riprovò il colpo di mano e salpó verso la sponda calabrese eludendo il pattugliamento della flotta borbonica. Garibaldi era sul ponte del “Franklin”, mentre Bixio era imbarcato sul “Torino” che fece arenare sulla spiaggia di Rumbòlo a Melito Porto Salvo, dove alle 5,20 sbarcarono i suoi uomini. Concluso lo sbarco, il vapore venne cannoneggiato dalla Marina Reale Borbonica, e da allora giace sul fondale. Nel pomeriggio, invece, due vapori borbonici bombardarono e incendiarono il “Torino”.

Ma la mattina del 21 Garibaldi giunse alle porte di Reggio. Alle 16 il Forte sopra la città si arrese e le truppe di presidio uscirono con armi, bagagli e gli onori militari e fraternizzando con i garibaldini. Si arresero anche i forti di Altafiumara, Torre Cavallo e Scilla. E la flotta borbonica, minacciata da terra dalle loro artiglierie, abbandonò lo Stretto. L'insurrezione si diffuse poi nella Basilicata, nel Cosentino, nella Capitanata, in Terra di Lavoro, e negli Abruzzi. L’attraversamento dello Stretto ebbe un’importanza strategica fondamentale per l’avanzata di Garibaldi verso la tappa fondamentale della storia risorgimentale italiana.

FATTA L’UNITÀ D’ITALIA, SI FARÀ L’UNITÀ TRA LE DUE SPONDE CON IL PONTE

L’impresa dei Mille garibaldini si concluse con la proclamazione in gran pompa a Torino il 17 marzo del 1861 del nuovo Regno per 22.171.946 nuovi italiani non più nemici divisi tra i regni delle Due Sicilie, Lombardo-Veneto e di Sardegna, lo Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana, i Ducati di Modena e di Massa e Carrara e altri staterelli.

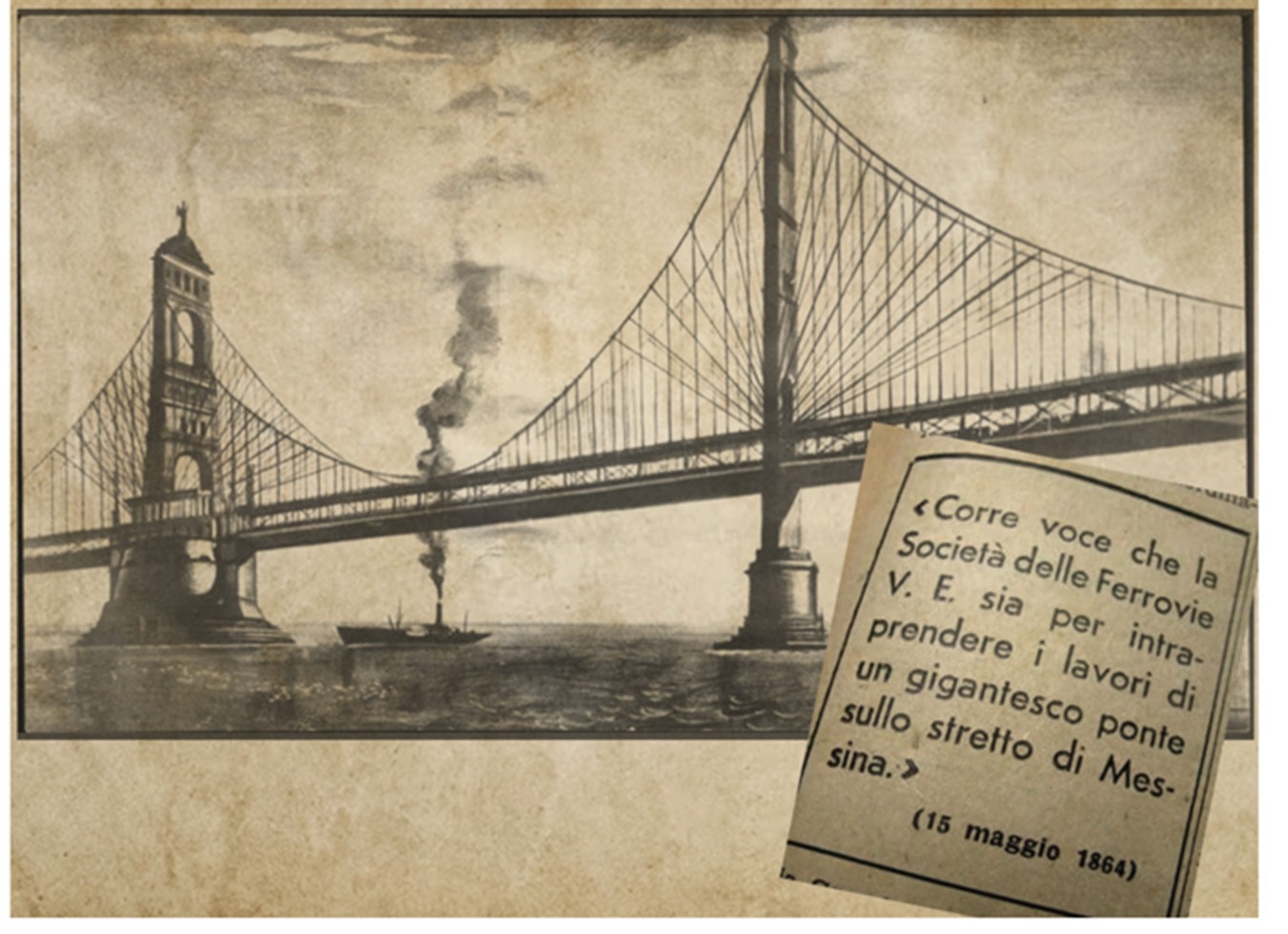

Ma, fatta l’unità d’Italia provarono a fare anche l’unità della Penisola con la Sicilia. Incredibile ma vero, anche il ritorno del mitologico Ponte sullo Stretto si aggiunse all’euforia improvvisa delle classi agiate e con quarti di nobiltà e degli emergenti delle nuove professioni tra le grandi opere della nuova Italia. Nella tragedia di condizioni sociali terrificanti, con la quasi assoluta mancanza di servizi sociali e sanitari primari, di acquedotti e fognature, di igiene pubblica e privata, con rischi mortali per l'ampia e costante diffusione della malaria e di malattie infettive e epidemie di tifo o colera allora senza rimedi e con tassi di mortalità drammatici, il mito antico e potente del “Ponte dei ponti” divenne inaspettatamente una delle grandi questioni nazionali. Tornò a galla, catturando l’attenzione nei consessi tecnici della storia post-unitaria, come una sfida ingegneristica fantasmagorica ma ricca di fascino, affari e commerci, come l’investimento per la grandeur del nuovo Regno che doveva presentarsi al mondo nel segno dell’ingegno e della tecnica. L’attraversamento stabile dei circa 3 km delle tumultuose acque Ioniche e Tirreniche avrebbe celebrato anche l’affermazione della nuova Ingegneria italiana, la disciplina scientifica che conquistava lo status più elevato, passando dalla generica categoria delle cosiddette “Arti” alla modernità delle “Scienze Applicate” e all’insegnamento accademico con le “scuole di applicazione” e la nascita dei Politecnici.

Il Regno doveva rispondere alle necessità della crescente urbanizzazione e industrializzazione, agli immensi fabbisogni di opere infrastrutturali trasportistiche di ogni dimensione oltreché di opere difensive e militari, da realizzare con nuovi materiali sul mercato come il cemento armato, il ferro battuto e soprattutto l’acciaio molto resistente a trazioni e compressioni e all’usura del tempo. In quel periodo, la scuola italiana formò ingegneri di fama internazionale, una élite professionale che progettò la nuova rete ferroviaria, strade e ponti per superare fiumi e valli, trafori spettacolari come il Frejus, il più antico tunnel Fréjus-Moncenisio lungo 13,7 km inaugurato nel settembre del 1871 come capolavoro di ingegneria dell’epoca.

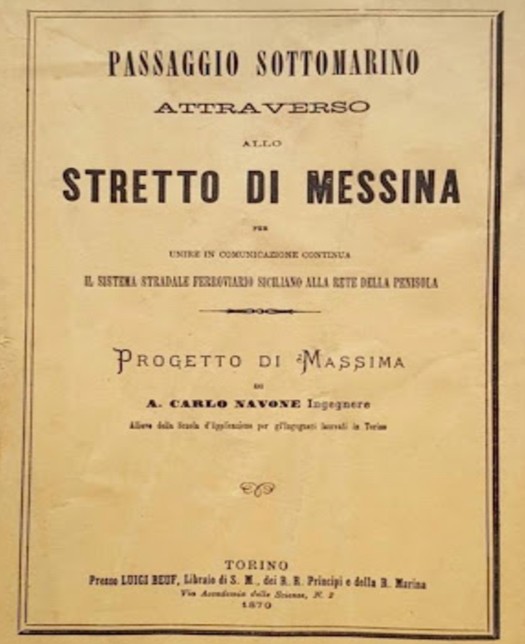

IL TUNNEL SOTTOMARINO DI CARLO ALBBERTO NAVONE

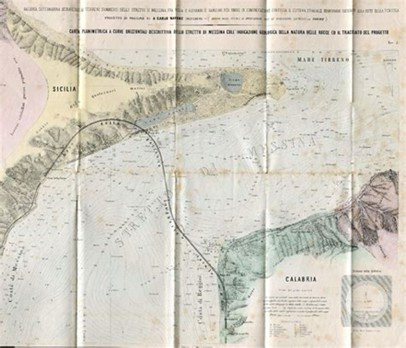

Il 31 marzo del 1870 entrò sulla scena dello Stretto l’ingegnere genovese Carlo Alberto Navone con la sua “Dissertazione di Laurea” ottenuta a pieni voti davanti alla Commissione esaminatrice della “Regia Scuola di Applicazione per gli Ingegneri” dalla quale sarebbe poi nato nel 1906 il “Regio Politecnico di Torino”. L’immaginifico e ardito progetto lo pubblicò nel suo libro stampato dalla “Tipografia Carlo Favale e Compagnia” di Torino con il titolo: “Passaggio sottomarino attraverso lo Stretto di Messina per unire in comunicazione continua il sistema stradale e ferroviario siciliano alla rete della penisola”. Prevedeva la costruzione di un tunnel tra Villa San Giovanni e Ganzirri della lunghezza di circa 4 km, a 33 metri sotto il livello del fondo marino ad una profondità di circa 170 metri dal pelo d’acqua. Il tracciato completo avrebbe avuto una lunghezza totale di 8,5 km con l’aggiunta dell’attraversamento sotterraneo anche delle due città di arrivo: Reggio e Messina. Il suo “tubone” sottomarino conteneva 2 tronchi ferroviari che avrebbero permesso ai treni di scendere sotto il mare e poi di risalire sfruttando la forza di gravità accumulata nella discesa.

Il tracciato del tunnel dal libro “Il mitico ponte sullo Stretto di Messina” di Aurelio Angelini e dal sito “Sicilia in Treno”.

Il tracciato del tunnel dal libro “Il mitico ponte sullo Stretto di Messina” di Aurelio Angelini e dal sito “Sicilia in Treno”.

Il progetto aprì un dibattito tecnico. È “un miracolo a portata di mano”, promise l’ingegnere che già immaginava le due stazioni d’imbocco. Ma anche il costo complessivo era alquanto proibitivo, un botto pari a 37.620.000 lire, all’incirca una cinquantina di miliardi di oggi, per 4 anni di cantieri. Il progetto ovviamente fu cestinato sul nascere per la sua irrealizzabilità e per le spese di realizzazione. E l’ingegnere ripiegò sul tracciamento della ferrovia lucana, il progetto della ferrovia Circumetnea, la nuova linea ferroviaria direttissima Milano-Genova antesignana del terzo valico, con numerosi ponti e gallerie.

IL BOOM DELL’INGEGNERIA DEI “PONTI METALLICI”.

Ma il mondo entrò nell’era dell’ingegneria dei “ponti metallici” con lo sviluppo galoppante di nuove tecniche e nuovi materiali per la loro costruzione. Il primo ponte al mondo costruito con l’”architettura del ferro” era stato l’inglese Iron Bridge sul fiume Seven nello Shropshire, inaugurato nel 1781, che ancora meravigliava i tecnici per la sua forma ad arco e la “durevolezza e robustezza”, e che l’UNESCO include nella lista dei patrimoni dell’Umanità come opera di grande valore culturale. Ma era iniziato il boom di ponti in acciaio soprattutto con lo spettacolare Ponte di Brooklyn del 1883, seguito dal Ponte scozzese a sbalzo e in acciaio di Forth del 1890.

Il Ponte Iron Bridge e il Ponte di Brooklyn

Il Ponte Iron Bridge e il Ponte di Brooklyn

L’Italia però rispose con il Ponte San Michele a Paderno d’Adda inaugurato nel 1889 e ispirato all’ingegneria francese di Gustave Eiffel. E poi con diversi “ponti metallici” e grandi viadotti in ferro come sulle linee ferroviarie Napoli-Foggia e Bologna-Firenze e per superare valichi sulle Alpi e sugli Appennini.

Il ponte San Michele di Paderno d’Adda

Il ponte San Michele di Paderno d’Adda

E INGAGGIARONO PER IL PONTE L’EIFFEL ITALIANO: ALFREDO COTTRAU

MA LUI SPENSE OGNI ENTUSIASMO: “È…MATERIALMENTE IMPOSSIBILE”

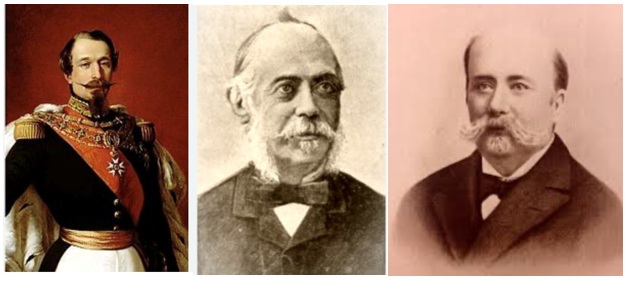

Il generale Lamarmora, il ministro Jacini, l’ingegner Cottrau

Il generale Lamarmora, il ministro Jacini, l’ingegner Cottrau

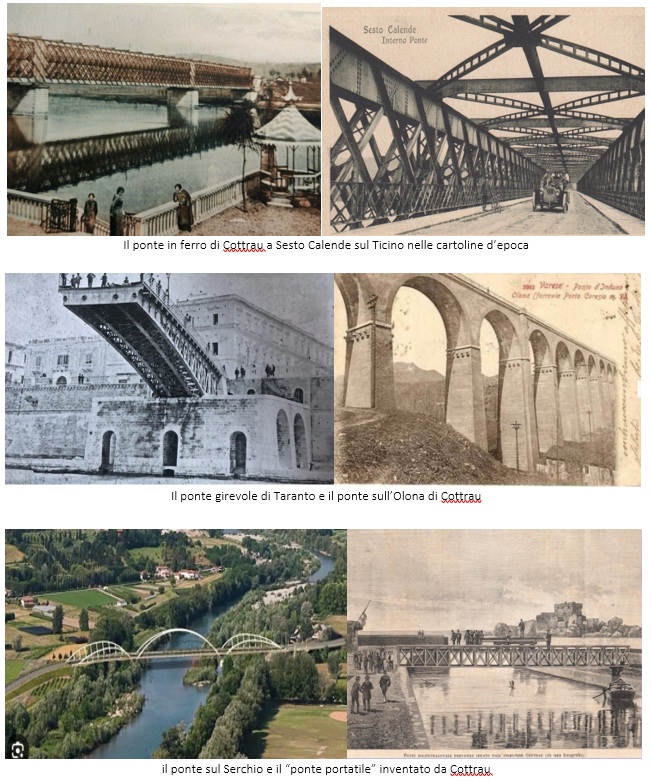

Il Ponte tornò nei programmi del Regno con i due governi presieduti dal generale Alfonso La Marmora - dal gennaio 1860 al febbraio 1861 e poi dal 28 settembre 1864 al 20 giugno 1866 -, dove gli ingegneri trovarono un politico di riferimento nel conte e senatore cremonese Stefano Jacini. Era l’inossidabile Ministro dei Lavori pubblici, già titolare dello stesso dicastero nel precedente governo Cavour, e non perse tempo. Incaricò dello studio di un progetto di fattibilità dell’attraversamento da Messina a Reggio il giovane e brillante ingegnere napoletano Alfredo Cottrau, classe 1839 ma già affermato progettista e in rampa di lancio per diventare uno tra i più acclamati e ingaggiati costruttori di “ponti metallici” nel mondo, firmando nella sua vita professionale oltre 2.400 progetti.

Da esperto di levatura internazionale di ponti ferroviari con elementi in ferro prefabbricati, Cottrau era ingegnere ispettore delle costruzioni metalliche delle “Ferrovie Meridionali” e dal 1861 dirigeva a Torino i lavori del traforo del Moncenisio. Avrebbe poi fondato la società “Impresa industriale italiana di costruzioni metalliche” che costruì i ponti in ferro di Sesto Calende sul Ticino, sul Serchio per la linea Fs Spezia-Pisa, il viadotto dell'Olona, lo strabiliante ponte girevole di Taranto, e ponti anche in Austria, Spagna, Turchia e Argentina. Nel 1867 diede alle stampe l’”Album de 36 ponts métalliques”, una sorta di guida tecnica per ingegneri.

Cottrau iniziò a studiare il caso irrisolto dell’attraversamento dalla Sicilia alla Calabria. Analizzò i dati tecnici dello Stretto, fece sopralluoghi e calcoli di pesi e misure dell’infrastruttura, elaborò disegni e valutazioni tecniche consultando anche altri esperti e probabilmente anche il suo collega e amico Alexandre Gustave Eiffel, altro grande specialista in strutture metalliche che diventò celebre per la costruzione della torre Eiffel in occasione dell'Esposizione Universale di Parigi del 1889.

Concluse quindi le sue valutazioni e chiese udienza al ministro. Quando si incontrarono però, con somma meraviglia il potente Jacini rimase di stucco. Dopo la promettente premessa che “l'idea di far ponti metallici con grandissime luci non è punto nuova”, dopo aver chiarito che aveva “sempre ritenuto possibili la costruzione di ponti metallici con luci grandissime” sostituendo il ferro con l’acciaio, Cottrau rivelò all’attonito e molto autorevole interlocutore che rappresentava il governo, che unire Scilla e Cariddi era un’impresa impossibile. Gli consegnò la sua “memoria” con il progettone a 5 campate del suo “grandioso manufatto”, come ricostruisce l’ingegnere Luigi De Rosa nella “Storia Economica” delle Edizioni Scientifiche Italiane, ma con la certezza che nemmeno le sue “soluzioni pratiche” addirittura “con luci da 600 a 800 metri” avrebbero retto. Il faldone consegnato al governo è introvabile, ma non si esclude che il suo progetto impossibile da realizzare sia sempre custodito in un qualche archivio ministeriale o anche privato.

La sua idea di Ponte, però, Cottrau la presentò con un suo lungo articolo sotto un titolo incoraggiante per i “pontieri”: “Può gettarsi un ponte sullo Stretto di Messina”, pubblicato dal “Monitore delle Strade Ferrate e degli Interessi Materiali”. Era l’autorevole bollettino settimanale dei Lavori Pubblici, dell’Industria, del Commercio e della Finanza, edito a Torino e in uscita ogni sabato. Un periodico molto atteso da appaltatori e azionisti di società, anche per gli annunci di appalti industriali e commerciali e avvisi di nuovi progetti. Era l’aprile del 1883 quando Cottrau firmò la descrizione della sua soluzione parecchio ardita e piuttosto avveniristica dell’infrastruttura che avrebbe fatto costruire facendo “…appoggiare le pile metalliche - relativamente leggerissime ed offrenti poco ostacolo alle correnti ed ai marosi - su grossi galleggianti in lamiere d'acciaio, a torma di pesce piatto (come le tinche), ossia composte con due calotte sferiche riunite insieme…”. I galleggianti, ovvero i supporti dell’infrastruttura, li avrebbe voluti “…sommersi e trattenuti da forti ancore, a circa 10 o 12 metri sotto il livello medio del mare”, poiché “a quelle profondità le più potenti burrasche diventano inerti e insensibili”.

Aggiunse anche una seconda soluzione che però lui stesso classificò tra le sue “elucubrazioni giovanili”. Si trattava, in effetti, di un’idea spiazzante e totalmente bizzarra, una sorta di divertissement, considerato come uno scherzo dell’ingegnere ai suoi colleghi e estimatori, e consisteva: “…nell’impiantare nel Canale, e su vastissima scala, la coltivazione delle ostriche, e di attivarla in modo da ottenere, dopo 30, 50 ed anche più anni, una diga attraverso lo Stretto, dal Continente alla Sicilia, mantenendola però abbastanza sommersa, da non impedire la navigazione in dati punti”. Insomma, la creazione di un fondale artificiale per ridurre artificialmente la profondità delle acque dello Stretto di oltre 250 metri, misure comunque impossibili da raggiungere per conficcare travi d’acciaio per reggere il Ponte.

Chissà, forse fu un nonsenso voluto per vendicarsi delle “dicerie” di alcuni suoi colleghi e detrattori nei suoi confronti ai quali volle offrire la dimostrazione lampante dell’impossibilità di realizzare un Ponte su quel lungo braccio di mare. Con realismo, quindi, uno dei più esperti costruttori di ponti di quel secolo auto-affondò l’opera immaginata dal governo del Regno. Cottrau spense ogni entusiasmo e affossò qualsiasi altro tentativo di progetto con queste parole definitive: “…vi sono tali profondità di acqua... e correnti così impetuose da rendere quasi materialmente impossibile la costruzione dei piloni o sostegni dell'impalcatura”.

E così fu. Il suo giudizio affondò il Ponte, e il governo lasciò cadere l’ipotesi dell’attraversamento.

La statua di Cottrau nella Villa comunale di Napoli

La statua di Cottrau nella Villa comunale di Napoli

ORDINE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI GIUSEPPE ZANARDELLI:

“SOPRA I FLUTTI O SOTTO I FLUTTI LA SICILIA SIA UNITA AL CONTINENTE!”

Passarono a vuoto, tra un sogno e l’altro del fantomatico Ponte, altri anni, prima di riascoltare il nuovo perentorio ordine emanato da Giuseppe Zanardelli, patriota e veterano dei deputati, eletto puntualmente e ininterrottamente alla Camera del Regno d'Italia dal 1860 fino alla sua morte nel 1903. Da Ministro dei Lavori pubblici, nel 1876 impose ai suoi dirigenti il suo diktat: “Sopra i flutti o sotto i flutti la Sicilia sia unita al Continente!”. Si fece portavoce delle associazioni di categoria e delle società interessate e anche di politici e di un'opinione pubblica affascinata dall’impresa epocale. Era convinto dell'opportunità di un'opera “fissa” tra le due coste dello Stretto di Messina. Ma anche allora tutto finì in archivio.

Ovviamente nessuno accennava mai alla rischiosità sismica del luogo. Anche quando arrivò la notizia del rilancio del progetto del tunnel presentato nel 1882 nella versione elaborata dall’ingegner Federico Gabelli, un progettista di tratte ferroviarie, in collaborazione con un team di tecnici che sognavano un’altra “galleria subalvea per il collegamento della Sicilia con il continente sotto lo Stretto”. Ma anche Gabelli continuò a lavorare a lungo per la “Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche”.

E ESPLOSE LA GUERRA DEGLI INGEGNERI PER IL COPYRIGHT DEL PONTE

LA STAR DELL’INGEGNERIA COTTRAU AFFONDA IL PONTE GIAMBASTIANI

Tra gli ingegneri del tempo si scatenò un bel dibattito sull’arena tecnica del “Monitore delle Strade Ferrate”. Nell’aprile del 1883 il settimanale pubblicò il “Progetto di un ponte in acciaio per l'attraversamento dello Stretto di Messina”, a firma del viareggino Angelo Giambastiani, ingegnere capo e direttore delle Ferrovie Novara-Pino e Genova-Asti. Aveva progettato, in collaborazione con due colleghi ingegneri Biadego e Pennacchio, l'attraversamento “a mezzo di un Ponte metallico” del tratto di mare. Si trattava di un lunghissimo Ponte sospeso, tutto in acciaio, un’altra opera costosa e colossale che il Ministero dei Lavori Pubblici premiò con l’esposizione di mappe e disegni in 2 “grandi quadri” addirittura nella “Esposizione Generale Italiana 1884”, inaugurata a Torino il 16 aprile 1884 nel Parco del Valentino e organizzata dalla "Società promotrice dell'industria nazionale". La grande vetrina nazionale promosse nel mondo il progresso industriale italiano. Il sito dell'esposizione con tutti i padiglioni fu illuminato dall'energia elettrica come segno di un nuovo primato raggiunto. La Expo era articolata in 8 categorie: Belle arti, Produzioni scientifiche e letterarie, Didattica, Previdenza e assistenza pubblica, Industrie estrattive e chimiche, Industrie meccaniche, Industrie manifatturiere, Agricoltura e materie alimentari.

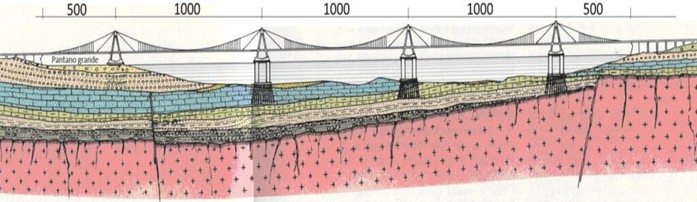

Nella “Sala dell'Esposizione collettiva del ministero dei lavori pubblici”, erano in bella mostra il prospetto del Ponte con le sue 3 arcate “della corda di 1000 metri ciascuna” e “2 arcate estreme, ognuna della corda di 500 metri”, e “la rappresentazione delle basi della montatura dei grandi arconi”. L’Expo ospitò ben 14.237 espositori e arrivarono circa 3 milioni di visitatori che ammirarono anche i due finora introvabili “quadri” del Ponte.

Per Cottrau fu uno smacco la presenza nella Expo del progetto e l’inserimento nel ''Catalogo Ufficiale dell’Esposizione Generale Italiana Torino 1884”. Ma anche questa presentazione del suo Ponte scritta da Giambastiani sul “Monitore” dell’8 aprile del 1883:

“Appena le nostre occupazioni di ufficio ci hanno permesso una tregua relativa, a strappatempo come suol dirsi, ci siamo posti allo studio, ed il progetto di massima del ponte, oggi, 8 aprile 1883, trovasi perfettamente compiuto. Non per far concorrenza ad altri progetti, ma solo per poterlo presentare sotto la forma di pratica approvazione, ci siamo proposti di studiare il modo per attraversare con un ponte il mare di Messina; e se l'amore della paternità non c'illude, ci sembra che, sotto il punto di vista tecnico, il problema sia soddisfacentemente risoluto….il progetto fu compilato ma, prima di offrirlo in omaggio all’on. Ministro dei Lavori Pubblici, fu stabilito di salire la località per verificare l'esattezza del piano sopraindicato o fissare l'ubicazione precisa, dove il ponte dovrebbe essere impiantato. A tale uopo partiremo fra pochi giorni per il Faro di Messina, e ci accompagnerà l'egregio cav. ing. Pennachio, che effettuerà sulla località gli opportuni rilievi geodetici.

Il progetto di Giambastiani alla Expo

Il progetto di Giambastiani alla Expo

Il gran ponte verrebbe costruito interamente in acciaio, l'età del ferro comincia a tramontare, ed è proposto di 5 luci, 3 di 1000 m. ognuna, e le due laterali formate con metà del grande arco, di 300 m. ciascuna. Avrebbe origine presso la Punta Pezzo sulla sponda calabrese, e raggiungerebbe, in prossimità di Ganziri, la sponda siciliana, per unirsi, dalla prima parte, alla linea Eboli-Reggio, e dall'altra, alla rete delle Ferrovie siciliane.

Compiute le fondazioni delle pile a gettate granitiche e cogli espedienti indicati nel progetto, seguirebbe la montatura delle impalcature metalliche; le quali sono costituite da grandi arcate di 1000 metri di luce e 100 metri di corda, e composte di tanti cunei formati di barre unite in sistema.

I tiranti in acciaio sono collegati a croce di S. Andrea, e le impalcature sono divise in più archi nel senso longitudinale, i quali si allargano verso l'imposta, onde apporre una valida resistenza agli sforzi combinati di treni in movimento sul ponte e di un violento uragano. Gli arconi inferiori principali, oltre ad essere uniti in sistema nel senso orizzontale, verrebbero poi a raggiungere nel senso verticale, a mezzo di reticolato, in grande travata ricorrente al piano della strada.

La montatura per ogni pila verrebbe fatta per la massima parte a sbalzo, sostenuta anche con armatura superiore, e in modo simmetrico pel necessario equilibrio; e l'ultima parte, ristretta a 200 metri circa, sarebbe varata, metà per ogni parte, a mezzo degli espedienti indicati nella relativa Memoria.

Questo studio fu effettuato in via assolutamente privata, e non domandammo al Governo se non che un congedo di pochi giorni. Mando questa comunicazione a Lei ed al sig. Direttore dei Lavori pubblici, sicuro che, come sempre ci furono benevoli di appoggio. Cosi vorranno pubblicarla, non perché si abbia speranza, neppur lontana, di vedere attuato il nostro progetto, ma per determinare la data di priorità; e se l'opera nostra avrà la fortuna di conseguire l'approvazione delle persone competenti…e se vi fossero i mezzi pecuniari occorrenti per costruirla.

Grazie anticipate. A. GIAMBASTIANI”

Letto il “Monitore”, Cottrau pur sempre “padre” del “Ponte metallico galleggiante sullo Stretto”, scrisse a sua volta una lettera al settimanale per precisare che lui era stato il primo ad occuparsi del Ponte sullo Stretto rivendicando “l'onore di avere già studiato dei ponti a grandi luci”, per ribadire che lui era universalmente conosciuto come progettista di ponti e del ponte “portatile istantaneo” che il grande Gustave Eiffel costruttore della torre parigina aveva fatto adottare dal Genio militare francese, che lui aveva contribuito al rinnovamento della viabilità nelle città italiane attraversate da corsi d’acqua sostituendo vecchi e malfermi ponti in legno con nuovi e solidi ponti in ferro ancorati su solide fondamenta, e che tra l’Italia e il resto del mondo ne aveva progettati e fatti costruire circa 2400, e nel 1872 in Turchia aveva fatto realizzare anche il lungo viadotto Scutari-Ismit di fronte a Istanbul sulla costa asiatica, e su incarico di Edhem Pascià Gran Visir dell'Impero ottomano progettava il ponte metallico lungo 900 metri sul Corno d'Oro a Costantinopoli tra le due torri di Serraschierato e Galata con campata centrale di 320 metri, e l’attraversamento del Bosforo con luci di 5-700 metri - due megaprogetti poi bloccati dalle dimissioni del Gran Visir turco e costruiti dopo l'ultimo dopoguerra -.

Sottolineò quindi che il ponte “più stabile ed economico” nello Stretto avrebbe dovuto essere ad “arco-rovescio, ossia rigido-sospeso”, cioè con la “ponderata fusione dei due sistemi a travate dritte e a travate pensili” e il piano stradale sul punto più basso rispetto al livello delle acque “facilitando così di molto la costruzione dei piloni, ponendo il metallo dove avrebbe presentato maggiore resistenza ed elasticità”, impiegando “sartie o catene di sicurezza” orizzontali e inclinate e collegate ad altri “piloni sussidiari” per contrastare l'azione del vento. Ribadì che le difficoltà non stavano nell'ampiezza delle luci, “ma bensì ed unicamente” nella “costruzione dei piloni o sostegni” nel caso venissero innestati nel fondale. Aggiunse, però, che, “ammessa la possibilità pratica ed economica delle fondazioni, le maggiori difficoltà per un ponte a grandissime luci” si sarebbero incontrate per “collocare il binario o la strada carreggiata ad una grande altezza sul livello delle acque”. Ricordò, infine, ai lettori che anche il gran ponte in ferro che lui aveva progettato e fatto costruire sul Po a Mezzana Corti nel 1867, veniva “ammirato” come “grandioso”.

Cottrau diede poi l’ultima stoccata al collega precisando anche che ormai il problema delle comunicazioni tra la Sicilia e il Continente sarebbe stato risolto dall’entrata in funzione delle navi traghetto nello Stretto. E nel 1896 in effetti fu inaugurato il primo servizio ferroviario di traghettamento tra Sicilia e Calabria.

Ma, dopo l’exploit del Ponte all’Expo di Torino, anche il progetto di Angelo Giambastiani fu giudicato dal governo fin troppo “mastodontico” e “finanziariamente poco remunerativo”, e venne archiviato. Il progettista genovese però fece un altro giro da celebrità con il Ponte presentato anche all'Esposizione nazionale italiana del 1891 di Palermo, la prima del Sud, voluta e sostenuta dal quattro volte presidente del consiglio Francesco Crispi. Tra i padiglioni in stile arabo, dal 15 novembre 1891 al 5 giugno del 1892 il villaggio espositivo attraversato persino da una linea ferroviaria per il trasporto dei materiali da costruzione, nel settore delle “Industrie dell’acciaio e dei metalli pesanti”, espose il suo progetto di 8 anni prima dell’attraversamento dello Stretto con 5 grandi campate e doppia sede stradale-ferroviaria ancorché fosse stato ampiamente bocciato.

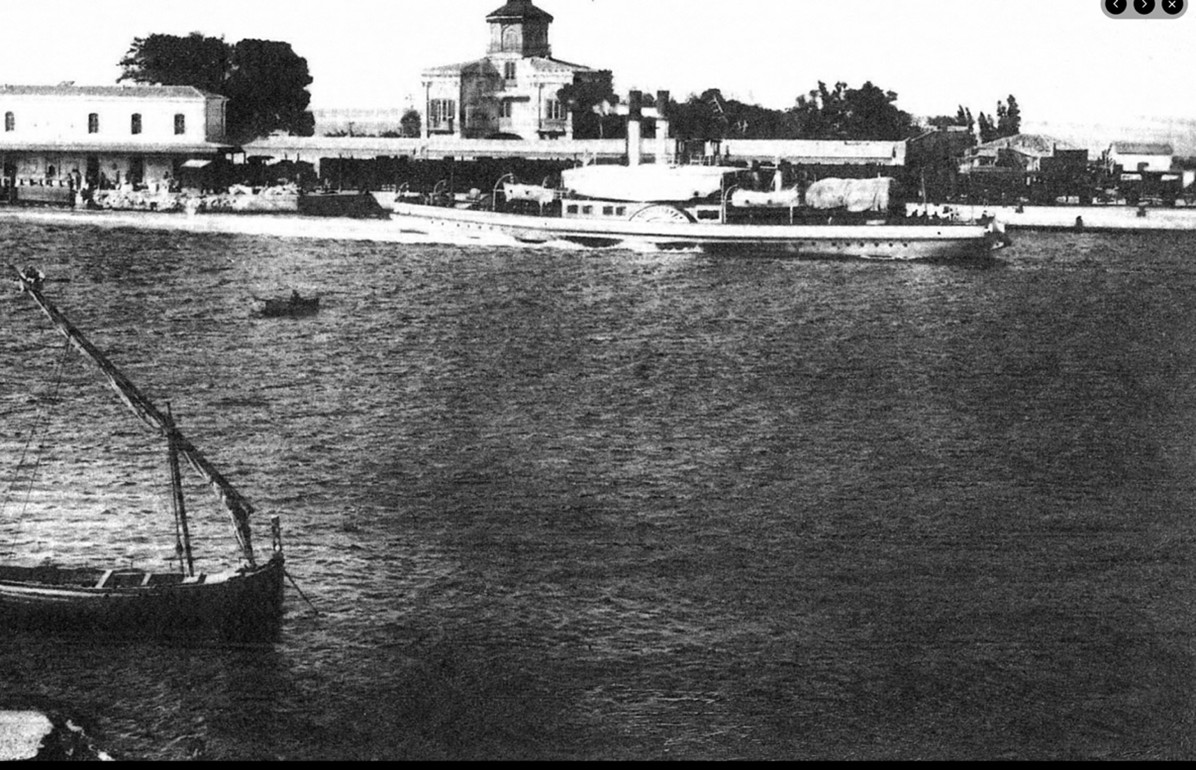

1896: LO STRETTO È COLLEGATO DA DUE IMBARCADERO CON DUE NUOVISSIME NAVI-TRAGHETTO

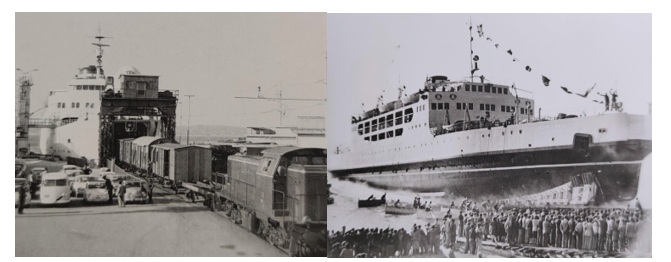

Finalmente dal 31 ottobre del 1899 riuscirono a collegare stabilmente lo Stretto. Ma con nuovissimi servizi di traghettamento ferroviario tra Messina Marittima e Reggio Porto con la nave “Scilla” costruita per trasportare vagoni ferroviari, gestiti dalla “Società Italiana per le Strade Ferrate della Sicilia”. E con 2 imbarcadero per l’attracco e per la partenza delle due prime navi-traghetto, lo “Scilla e il “Cariddi”, due piroscafi con propulsioni a ruote e motore a vapore e capacità di imbarco fino a 400 tonnellate.

Prima di allora, il trasporto di passeggeri e merci avveniva nell’incertezza dei tempi con barche a remi o a vela. Con l’espansione della rete ferroviaria, la “Rete Sicula”, statalizzata, avviò il nuovo servizio di traghettamento treni, potenziato dal 1905 con navi con stazza più grande gestite da Ferrovie dello Stato nell’anno in cui la rete ferroviaria siciliana venne statalizzata. Con la “Concessione per la navigazione a vapore attraverso lo Stretto”, si effettuavano due corse di traghetto al giorno tra Messina e Reggio, e altre due per Villa San Giovanni.

Con l’entrata in servizio delle navi traghetto, i governi italiani abbandonarono per un po’ l’idea del Ponte, giudicando il servizio di traghettamento molto più pratico, molto meno costoso, con tempi di percorrenza comparabili. Da allora, i traghetti hanno subito diverse evoluzioni, adattandosi alle esigenze di trasporto ferroviario, automobilistico e passeggeri. Se i primi traghetti ferroviari fino al 1920 erano navi come “Scilla” e “Caronte” dotate di binari per il trasporto di pochi vagoni ferroviari e una capacità fino a 200 passeggeri, dal 1920 entrarono in servizio la “Villa San Giovanni” e la “Reggio” con capacità di trasporto fino a 8 vagoni e diverse centinaia di passeggeri. Dal secondo dopoguerra e fino agli anni Settanta furono utilizzati traghetti più capienti come la nave “Villa” con capacità fino a 1.000 passeggeri e 12 vagoni ferroviari. Dal 2000, le navi hanno migliorato i trasporti ferroviario e passeggeri con motori ibridi per ridurre l’impatto ambientale.

Anche gli imbarcadero se dalla fine dell’800 all’inizio del ’900 erano semplici moli in legno con banchine in pietra con vagoni ferroviari trasferiti con piccole gru, dagli anni ’30 ai ’50 le banchine furono rinforzate in muratura con rampe per l’accesso delle auto sui traghetti. Negli anni ’60-’90 furono costruiti i porti di Villa San Giovanni e Messina con banchine e binari e pontili mobili. Dal 2000 l’automazione e la modernizzazione e i terminal più comodi per i viaggiatori.

Nella prossima sesta puntata i tre anni sismici che sconvolsero lo Stretto, dal sisma del 1905 all’epocale terremoto del 1908 con 120 mila morti. L’aggiornamento sulla sismicità dello Stretto e il caso (clinico) unico al mondo di Messina che ancora “bonifica” le ultime baraccopoli di 117 anni fa.