Venezia e non solo: i cittadini non sanno quanto le coste siano a rischio per l’innalzamento del mare

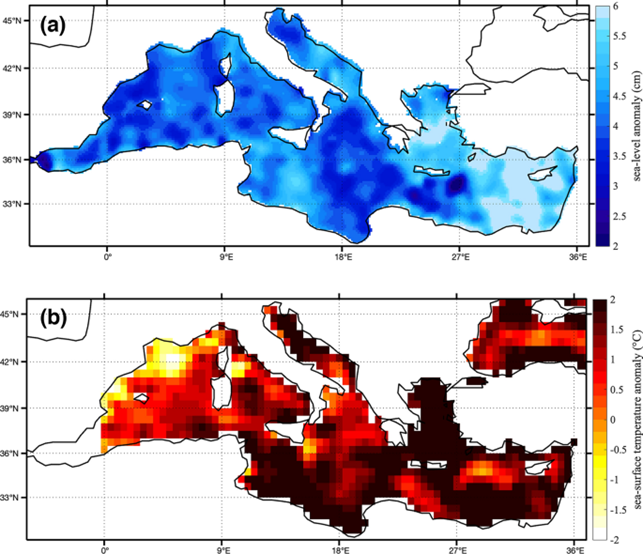

L’area del Mediterraneo è tra le più minacciate al mondo dall’avanzare dalla crisi climatica, che – in assenza di un deciso cambio rotta nelle politiche di decarbonizzazione – nell’arco dei prossimi decenni rischia di sommergere buona parte delle città costiere.

Un recentissimo studio Ispra documenta che è a rischio un terzo delle aree umide mediterranee, in particolare in Italia Delta del Po, Laguna di Venezia, lagune di Grado-Marano e Panzano, il Golfo di Cagliari, la costa fra Manfredonia e Margherita di Savoia.

Un’altra autorevole ricerca individua nel Veneto la regione europea più esposta in assoluto a perdite economiche legate all’innalzamento del mare, che potrebbero tagliare il Pil dell’area del 20,84% entro il 2100.

Possibile che i cittadini non siano pre-occupati a sufficienza per chiedere ai propri rappresentanti politici di intervenire con rapidità di fronte a rischi tanto elevati?

Alla domanda, di cruciale importanza per le politiche di adattamento climatico dei territori, ha cercato di rispondere un nuovo studio condotto dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) in collaborazione con il Radboud Radio Lab, Department of Astrophysics, Radboud University, Nijmegen, Olanda, la Isotech Ltd Environmental Research and Consultancy di Cipro, il Centro di Geomorfologia Integrata per il Mediterraneo e la Città di Venezia.

«L’aumento del livello marino, in particolare se questo viene accelerato localmente dalla subsidenza, sta causando erosione costiera, arretramento delle spiagge e inondazioni marine sempre più gravi e diffuse con impatti ambientali e socio-economici molto importanti sulle popolazioni costiere», spiega Marco Anzidei, ricercatore dell’Ingv e primo autore dello studio.

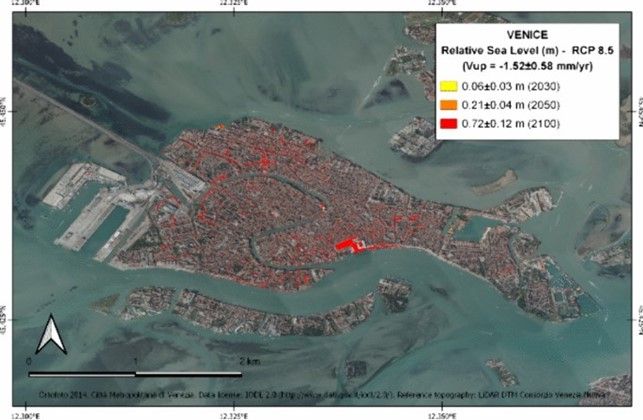

Secondo le proiezioni Ipcc gli effetti dell'innalzamento del livello del mare sono destinati ad aumentare progressivamente entro il 2150 fino a circa 1.5 metri, con Venezia particolarmente esposta a questo fenomeno.

«I risultati dello studio evidenziano l'andamento attuale e futuro del livello del mare e i possibili scenari di inondazione in caso di assenza della protezione fornita dal Modulo elettromeccanico sperimentale (Mose) che dal 2020 protegge con successo la città di Venezia dai sempre più numerosi eventi di acqua alta – continua Anzidei – Per comprendere la consapevolezza dei cittadini di Venezia nell'affrontare l’innalzamento del livello marino, è stato coinvolto un gruppo di stakeholder attraverso un processo partecipativo strutturato, per sviluppare strumenti politici orientati a soluzioni specifiche. I nostri risultati dimostrano che gli strumenti politici contengono azioni pertinenti, efficaci e attuabili derivanti dall'interazione tra gli stakeholder e dalla costruzione del consenso, identificando le questioni rilevanti che dovrebbero essere prese in considerazione per le politiche di adattamento».

Gli studi evidenziano che è assolutamente necessaria una partecipazione più ampia ai processi pubblici per concretizzare gli strumenti politici in azioni concrete che aiutino le aree vulnerabili ad adattarsi all’innalzamento del livello marino previsto entro la fine di questo secolo.

«I risultati delle ultime ricerche mostrano l’elevata esposizione delle coste del Mediterraneo agli effetti dell'innalzamento del livello marino e degli effetti meteorologici estremi innescati dal recente riscaldamento globale legato alle attività umane», aggiunge Tommaso Alberti, coautore dello studio.

«È quindi importante – conclude Anzidei – indagare sulle percezioni degli stakeholder sulle pratiche di mitigazione e adattamento specifiche da adottare nelle aree vulnerabili del Mediterraneo e (per questo studio specifico) nella laguna di Venezia, al fine di colmare colmare i gap di conoscenza non solo in materia di innalzamento del livello marino ma anche di soluzioni di adattamento alle migliori pratiche per affrontare questa sfida. Questa esperienza ci ha insegnato che è necessaria una partecipazione sempre più ampia ai processi pubblici per concretizzare gli strumenti politici in azioni concrete per aiutare le aree più vulnerabili ad adattarsi all’aumento del livello marino».

Gallery fotografica