Inverno, chi l’ha visto? Sempre meno neve in montagna e in alcune regioni campagne già senz’acqua

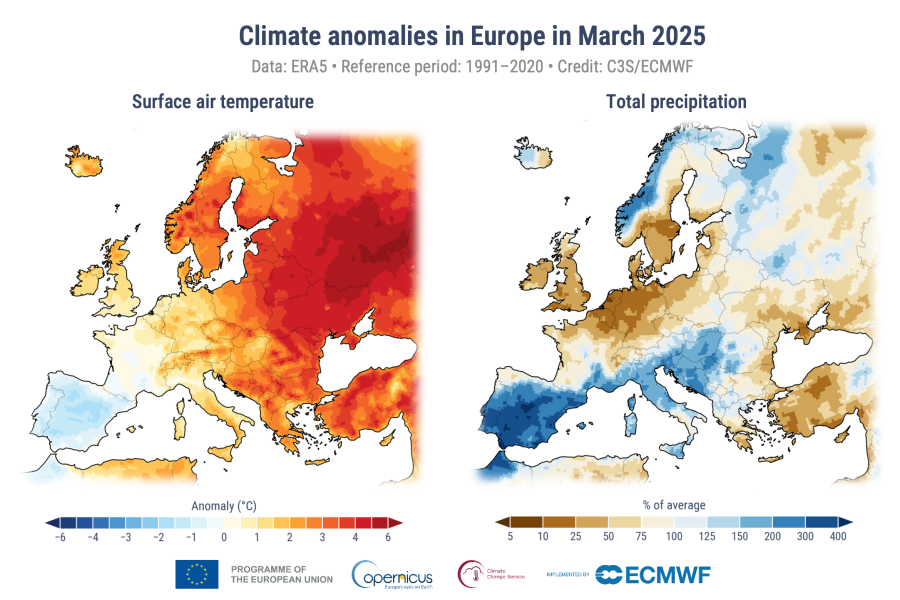

Chi l’ha visto?, si potrebbe dire citando la famosa trasmissione televisiva. Stiamo parlando dell’inverno, che comunemente finisce con l’arrivo della primavera, verso il 20 marzo qui da noi nell’emisfero boreale. Ma l’inverno meteorologico formalmente comincia il 1° dicembre e termina il 28 febbraio. Ebbene, a leggere il bollettino che periodicamente diffonde l’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica (Anbi), la conclusione è una sola: è sparito l’inverno. C’è stato un vero inverno?, è infatti la domanda che viene posta sottolineando che le campagne foggiane sono già rimaste senza acqua, la neve in alta montagna scarseggia e le temperature sono da tempo a livelli tipici dei mesi di aprile, maggio (soprattutto nel Mezzogiorno). «Quasi sempre si sono registrate anomalie di temperatura positive su gran parte della Penisola con ondate di caldo fino a 7- 8 gradi superiori alla norma su larga parte del territorio nazionale», comunica infatti l’Anbi, «in molte città dell’Italia centro-meridionale quasi mai si è scesi sotto lo zero e nei prossimi giorni, sulle regioni del Mezzogiorno, le temperature si aggireranno sui 20 gradi come fosse piena primavera».

Lo scorso anno, precisa Francesco Vincenzi, presidente dell’Anbi, le anomalie termiche sull'Italia furono ancora più accentuate «e il dato è che il riscaldamento globale sta marcatamente impattando sulla vita di persone, ecosistemi ed economia del nostro Paese». Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, ma anche questo primo bimestre 2025 è da campanello d’allarme, con febbraio che è stato il 19° di 20 mesi con temperature medie dell’aria oltre 1,5°C al di sopra del livello pre-industriale.

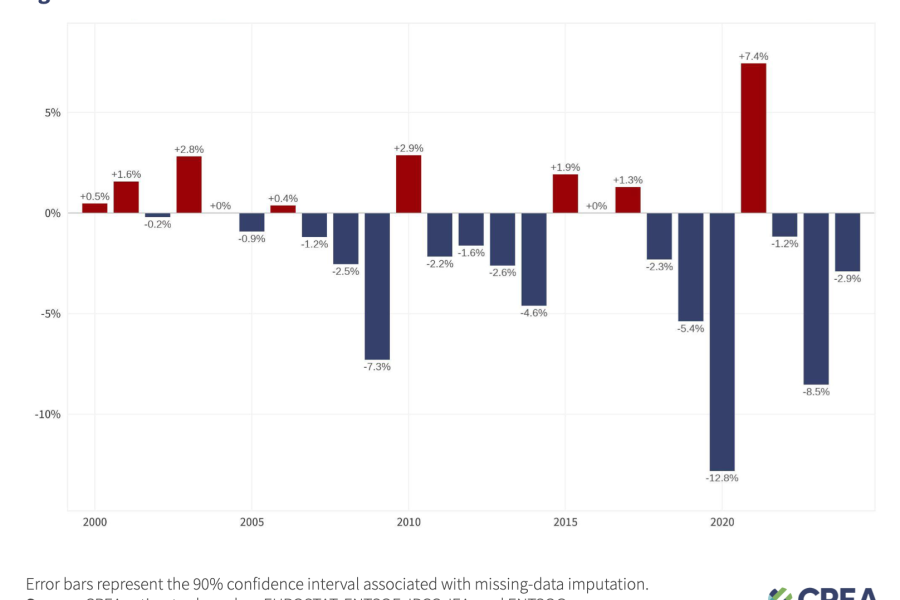

Se a livello mondiale la situazione è dunque preoccupante, considerando tra l’altro che dal 2000 ad oggi, i ghiacciai mondiali hanno perso circa il 5% del ghiaccio, causando, un crescente innalzamento dei livelli del mare e conseguente aumento del cuneo salino, che oggi minaccia circa 87 milioni di ettari nel mondo (8 milioni circa nel Mediterraneo, tra cui anche ampie zone costiere italiane), l’Anbi sottolinea che nel nostro Paese si aggrava la situazione in Puglia, dove si attende ancora la svolta, che scongiuri una nuova annata idricamente negativa: nonostante un incremento di mezzo milione di metri cubi in 7 giorni, le dighe della Capitanata trattengono ora mln. mc. 77,72 cioè il 23,42% dell'acqua invasabile; nel 2024 la sola diga di Occhito, in analogo periodo, ne raccolse quasi 11 milioni mentre, nella corrente annata idrologica, iniziata a dicembre, gli invasi del Tavoliere, già in grave sofferenza, hanno complessivamente raccolto solo 43 milioni di metri cubi d'acqua (l'anno scorso, quasi 100 miliardi di litri d'acqua in più non furono sufficienti ad irrigare i campi nell'estate più calda della storia).

Spostando lo sguardo al nord e passando dalle piogge alle nevicate, l’Anbi segnala che in Piemonte si è registrato a febbraio un deficit di precipitazioni, mediamente pari a -38%, mentre l'indice SWE (Snow Water Equivalent) segna -19% (fonte Arpa Piemonte). Le portate dei fiumi sono generalmente decrescenti, in particolar modo per il Tanaro, che in 7 giorni ha ridotto il flusso di oltre il 60%; in evidente calo anche Stura di Demonte e Toce.

«L'Italia Settentrionale continua ad essere ricca d'acqua – commenta Massimo Gargano, direttore generale di ANBI - ma sarà necessario tenere monitorate alcune realtà locali, che negli ultimi tempi stanno evidenziando segnali di difficoltà e che già nel recente passato sono state avanguardia di una crisi idrica, che poi ha coinvolto pesantemente il resto del Nord Italia. Segnali di preoccupazione si registrano innanzitutto per la scarsa neve in quota, che rappresenta una straordinaria risorsa per il rimpinguamento dei corpi idrici a valle».

A dover essere tenuto sotto osservazione è, ad esempio, il Piemonte meridionale, in quanto già negli anni scorsi aveva mostrato in più occasioni significative fragilità (le autobotti nelle valli del Cuneese e dell'Alessandrino solo un paio di anni fa). Lì la neve è stata scarsa anche a febbraio (-61%) come lo era stata a gennaio (-45%) ed a dicembre (-69%); a far ben sperare è la pioggia, che su quei territori, nella stagione autunno-vernina è stata superiore del 15% rispetto alla media, anche se, su alcuni bacini (come il Tanaro, ad esempio), il mese di febbraio è stato piuttosto avaro dal punto di vista pluviometrico, con ammanchi superiori al 60%.

Anche in Valle d'Aosta, infine, il manto nevoso risulta inferiore all'anno scorso (Gressoney Saint Jean, - cm.62 ca.; Saint-Rhemy en Bosses, -cm.125 ca.). Lo strato di neve più consistente lo si registra sulle Grandes Murailles (cm.172). In calo è la portata della Dora Baltea, mentre stabile è quella del torrente Lys.