Bradisismo, magma e scenari futuri: cosa sappiamo dei Campi Flegrei

I CAMPI FLEGREI NON SONO UN SUPERVULCANO. Innanzitutto, a dispetto di una opinione comune, i Campi Flegrei non sono un supervulcano. Questo termine apparve la prima volta in un lavoro di Rampino e Self (1992), in cui due fra i più illustri “maestri” del rapporto fra vulcani e clima, evidenziarono come i vulcani possano produrre occasionalmente eruzioni esplosive gigantesche, molto più grandi di quelle documentate durante la breve storia umana scritta, ad esempio l’eruzione del Toba a Sumatra di 74.000 anni fa. Introdussero così il termine supereruzione, ripreso nel 2000 in un documentario della BBC. In un secondo documentario nel 2005 la BBC descrisse una nuova possibile supereruzione a Yellowstone, catturando l'immaginazione del pubblico per le potenziali conseguenze di un evento così gigantesco.

In seguito fu convenuto di considerare supereruzione un evento che ha emesso almeno un volume di 1000 km cubi. Siccome la maggiore eruzione dei Campi Flegrei, quella della Ignimbrite Campana di 39.000 anni, fa ha emesso tra i 250 e i 300 km3, è evidente che la caldera flegrea non si avvicina neanche lontanamente al “minimo sindacale” per una super-eruzione. Tantomeno è quel “vulcano capace di dividere in due l’Italia”.

LA CAUSA DEL BRADISISMO E DELLA SISMICITÀ. Tutti i vulcani tendono a sollevarsi quando sono in fase di unrest (termine che indica la presenza di segnali più o meno visibili di attività in corso superiori al normale) e a riabbassarsi in fase di quiete. Ad esempio il Vesuvio ora si sta leggermente abbassando e anche la caldera flegrea è in genere sottoposta a una subsidenza di circa 1–2 cm/anno come testimoniano le rovine ormai sommerse di Baia. Il moto del suolo si inverte nelle fasi di “unrest vulcanico”, in genere accompagnate da diffusi fenomeni sismici di origine vulcano-tettonica, come è successo tra XV e XVI secolo nella fase a cui appartiene l’eruzione del Monte Nuovo del 1538 e come succede adesso.

Venendo a tempi più recenti, dopo quella fase di unrest la subsidenza è ricominciata e così all’inizio del ‘900 la zona del porto di Pozzuoli era posta quasi sotto il livello del mare; oggi si trova abbondantemente al di sopra perché nella seconda metà del XX secolo si sono registrati tre episodi di sollevamento (74 cm nel 1950–52, 159 cm nel 1970–72 e 178 cm nel 1982–84, quest’ultimo accompagnato da una importante attività sismica). Dopo il 1984 il suolo ha ricominciato ad abbassarsi fino al 2005, quando è iniziata la fase di sollevamento attuale.

I tre episodi del XX secolo sono stati caratterizzati da una velocità di sollevamento molto maggiore di quella odierna, ma la lunghezza decisamente maggiore della fase di sollevamento che stiamo vivendo (che dura da quasi 20 anni contro i circa 3 anni delle fasi precedenti) ha consentito nell'aprile 2022 l’annullamento totale della subsidenza post-1985. La sismicità, all’inizio debole, è aumentata nel 2012-2014, in corrispondenza di un deciso aumento del tasso medio di sollevamento e oggi ha raggiunto livelli molto significativi per frequenza e Magnitudo.

Ma in cosa differisce questa fase dalle tre che l’hanno preceduta? Nel 1984 è sicuro che il sollevamento sia stato provocato dalla risalita fino a un paio di km dalla superficie di un corpo magmatico, ed è probabile che la stessa cosa sia successa negli anni ‘50 e ‘70. Insomma, tecnicamente non si può parlare di eruzione perché con questo termine si intende magma che arriva in superficie, ma ci siamo andati molto vicino.

Oggi gli ultimi dati fanno pensare che negli ultimi 20 anni soltanto dei minimi stock di magma siano risaliti dalla camera magmatica posta a 7 km sotto la superficie fino a 5 km di profondità, ad esempio nel 2017. Ma l’aspetto preponderante degli ultimi 20 anni è una risalita di fluidi vulcanici in un sistema idrotermale. Il problema è che auna profondità di 3-4 km la risalita è bloccata da un orizzonte a bassa permeabilità, al di sopra del quale i fluidi possono cercare di dirigersi verso la superficie solo lungo delle fratture.

Quando i fluidi che provengono dal basso sono più di quelli che riescono a salire lungo le fratture del blocco impermeabile la pressione nel sistema idrotermale aumenta, provocando un inarcamento delle rocce soprastanti (il bradisismo, appunto), che sua volta innesca i terremoti. In genere dopo eventi sismici più forti il sollevamento diminuisce o si interrompe perché i terremoti (ri)aprono delle fratture e quindi aumenta la quantità di fluidi che riesce a risalire verso la superficie e la pressione nel sistema diminuisce.

Però questi fluidi, molto mineralizzati, tendono a depositare nei condotti del materiale e quindi le fratture si richiudono molto facilmente, precludendo ulteriori uscite dal sistema. Pertanto ad un certo punto il sollevamento riprende. Quindi aperture e chiusure delle fratture nell’orizzonte al di sopra del sistema idrotermale ne controllano la pressione e determinano il movimento del suolo e la sismicità (Danesi et al, 2024).

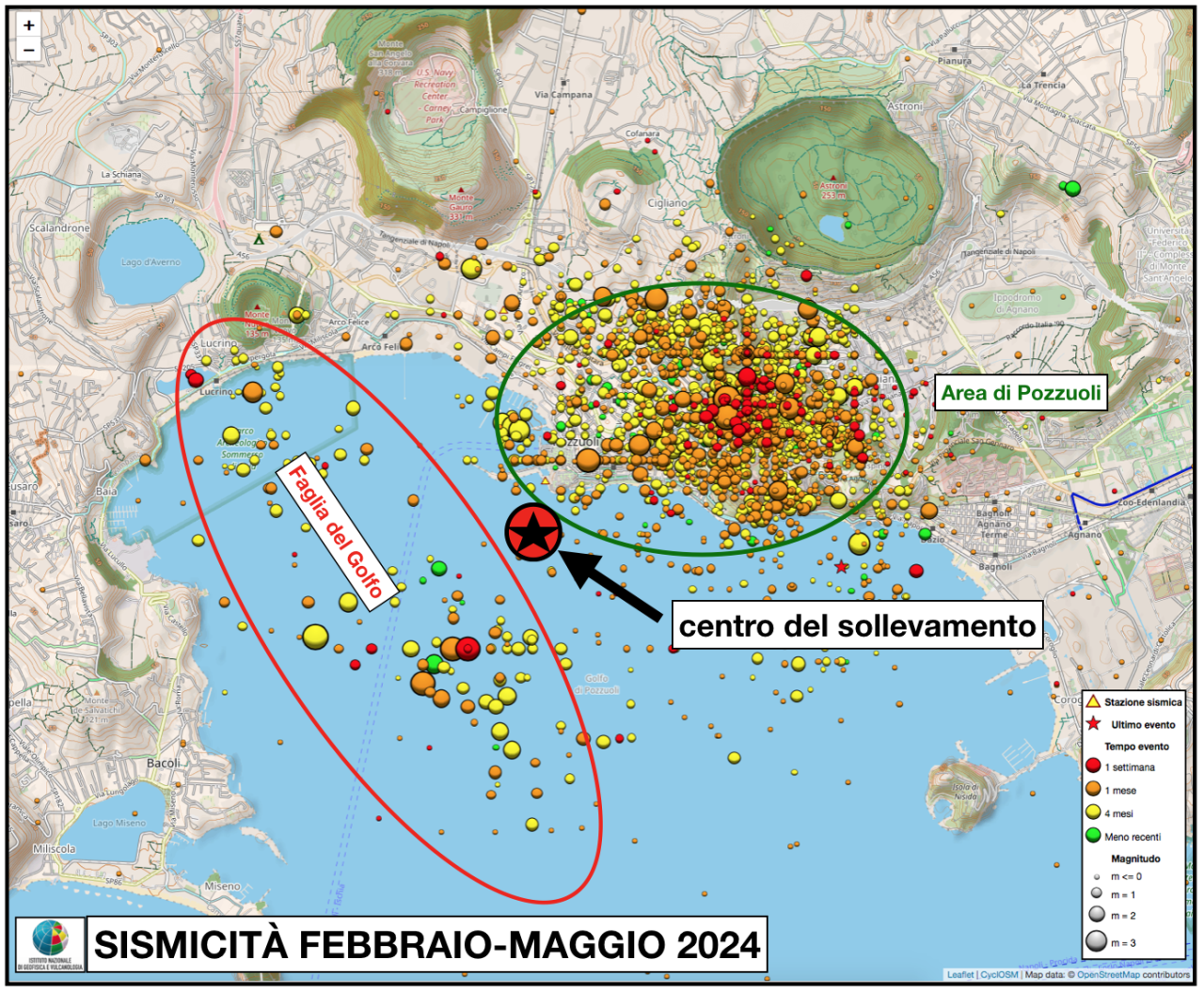

Mentre il centro del sollevamento è posto poco a largo di Pozzuoli, la sismicità si annida lungo una faglia nel golfo e in terraferma nel settore di Pozzuoli. La sua distribuzione evidenzia la presenza di due zone di debolezza crustale.

NON C’È UNA CAMERA MAGMATICA A 4 KM DALLA SUPERFICIE. Qualche mese fa alcuni media hanno riportato la presenza di una camera magmatica a 4 km di profondità, mettendo comprensibilmente in allarme la popolazione. Era una informazione errata e il disguido è nato a causa di qualcuno che ha confuso il concetto di “fluidi magmatici” (cioè fluidi di provenienza magmatica, quelli che si accumulano appunto nel sistema idrotermale a 4 km di profondità) con il concetto di “magma”. L’ultima tomografia sismica, appena pubblicata (Giacomuzzi et al 2024) aggiornata alla fine del 2022, evidenzia la presenza di tre settori della crosta caratterizzati da anomalie significative nella velocità delle onde sismiche, anomalie che evidenziano la presenza di masse più calde di quanto le circonda.

Da notare che a causa della intensa attività sismica, il database a cui attingere i dati delle onde sismiche è sterminato e quindi gli scienziati hanno potuto scattare più istantanee e lavorare in 4 dimensioni (le tre spaziali più il tempo). Questa tomografia ha escluso la presenza di una camera magmatica, però ha “visto” la messa in posto intorno al 2019 di una massa magmatica di ridotte dimensioni a circa 5 km di profondità.

SCENARI FUTURI. Il futuro dipende dall’evoluzione del sistema, in termini sia di afflusso di gas che di terremoti, riapertura e richiusura delle fratture nel blocco impermeabile, a cui si aggiunge l’incognita del comportamento di questo che adesso ha una certa elasticità: fino a quando la manterrà e cosa succederà se diventerà più rigida non è ancora sicuro, ma un aumento della rigidità potrebbe ad esempio portare ad eruzioni freatiche, più probabilmente nelle vicinanze della Solfatara.

Dopodichè, ci sono dei forti dubbi sul fatto che tutti i fluidi attuali provengano dalla camera magmatica a 7-9 km di profondità: molti ricercatori sono convinti di una loro origine molto più profonda e risalgano fino a 3 km dalla superficie bypassando la camera magmatica.

E qui si pone il problema: con o senza intervento di magmi, se questo afflusso continua ancora a lungo, la sovrapressione del sistema idrotermale aumenterà ancora?

Inoltre, se i fluidi provengono da zone profonde della crosta, insieme ad essi risale anche del magma che aumenta il volume della camera magmatica a 7 km di profondità? Questa purtroppo non è una eventualità da scartare.

In ogni caso, con i volumi di magma in gioco, sia quelli della camera magmatica che quelli potenzialmente in arrivo, non ci sono i presupposti per eruzioni catastrofiche come l’ignimbrite campana di 39.000 anni fa o il tufo giallo napoletano di 15.000 anni fa, ma il sistema potrebbe provocare in un futuro non lontassimo una eruzione tipo quella del 1538. A meno di una eruzione in mare, saranno distrutte le case della zona interessata e ci sono forti timori per i tetti di tutte quelle vicine a causa dell’accumulo di ceneri (oggi come oggi si prevede in un caso del genere almeno 200 kg/mq di materiali) Ma c’è anche la possibilità che il magma non arrivi neanche in superficie e si fermi a pochi km di profondità come nel 1985.

Bibliografia:

Danesi et al (2024). Evolution in unrest processes at Campi Flegrei caldera as inferred from local seismicity Earth Planet. Sci. Lett. 626 (2024) 118530

Rampino e Self (1992). Volcanic winter and accelerated glaciation following the Toba super-eruption. Nature 359: 50-53

Giacomuzzi et al 2024 Tracking transient changes in the plumbing system at Campi Flegrei Caldera. Earth Planet. Sci. Lett. 637 (2024) 118744