Bentornati nel 1930: dopo i dazi di Trump e in attesa del prossimo Roosevelt, la guida del Green new deal in Occidente è in mano all’Ue, se sapremo essere all’altezza della sfida

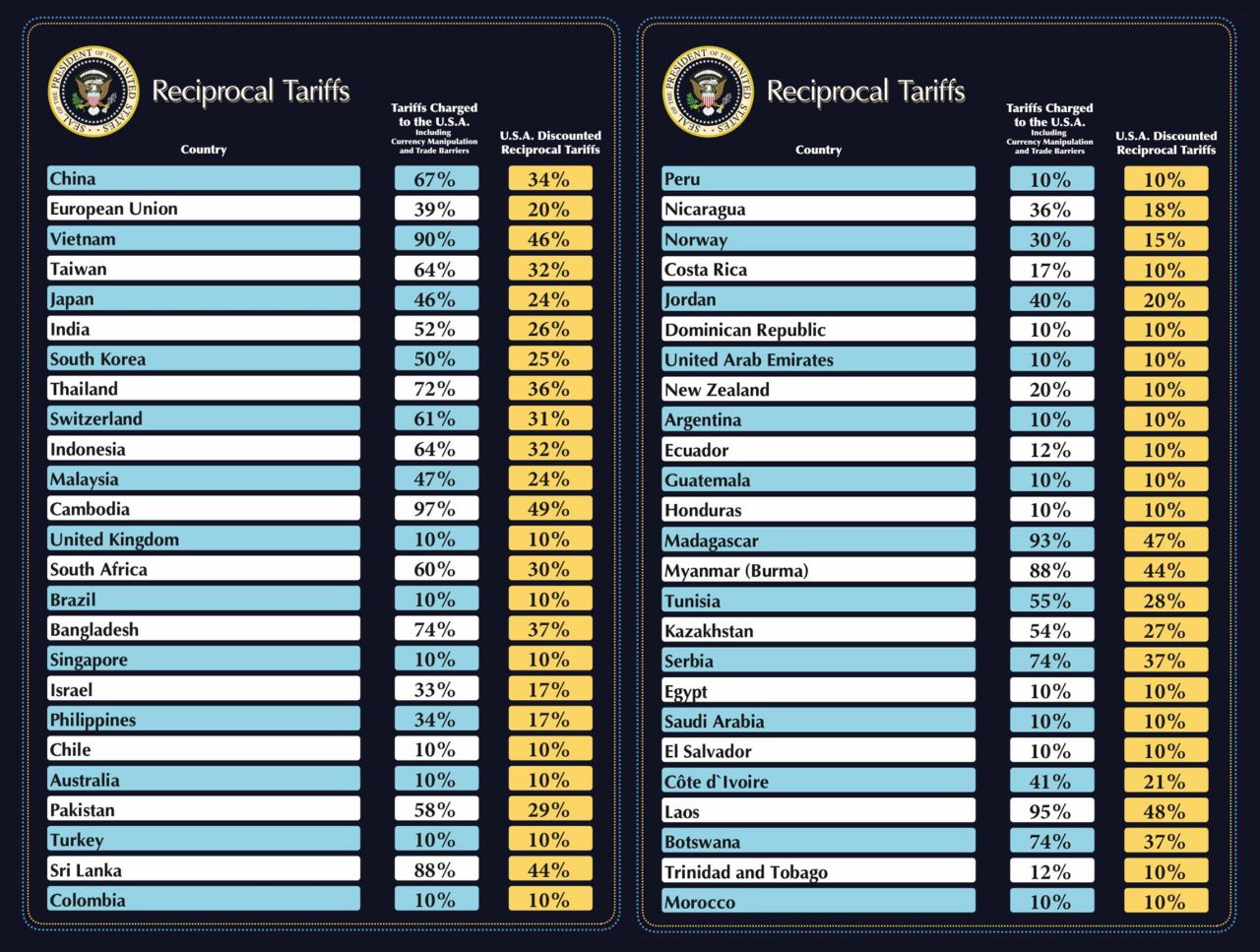

Ha ragione Donald Trump, che ieri ha imposto folli dazi sui beni importati da tutti i più importanti partner commerciali degli Stati Uniti – Stati europei in testa, sui quali pesano da oggi nuove tariffe del 20%. Quello di ieri potrebbe essere «il giorno della liberazione» per gli Usa e non solo, ripetendo il copione a stelle e strisce iniziato con lo Smoot-Hawley act del 1930, che nel 1932 scatenò una reazione incarnata dall’elezione del democratico Franklin Delano Roosevelt – poi rieletto nel 1936, 1940 e 1944 – e dall’avvio del New deal.

Anche nel 1930 gli Stati Uniti, sotto un altro presidente repubblicano – Herbert Hoover – innalzarono a livelli record i dazi su oltre 20mila merci importate negli Usa, con lo scopo di proteggere le industrie statunitensi all’alba della Grande depressione, segnando una profonda battuta d’arresto per il commercio internazionale; non fu un annuncio dai toni smargiassi e trionfanti come quello di ieri, dato che lo stesso Hoover non era pienamente convinto dall’iniziativa, ma si trovò costretto a cedere davanti alle pressioni del mondo degli affari e della pancia profonda e rurale degli Usa, la stessa composta dai maschi bianchi protestanti che oggi sostengono il tycoon.

Oggi come allora, del resto, imporre dazi generalizzati sull’import rappresenta un nonsenso dato che si traduce in una corsa dell’inflazione e in maggiori costi per i consumatori, in primis quelli a stelle e strisce. Nel 1930 furono oltre mille gli economisti che presero carta e penna per chiedere a Hoover di apporre il veto presidenziale contro lo Smoot-Hawley act, definendola una «legge praticamente folle dal punto di vista economico». L’appello cadde nel vuoto, e lo Smoot-Hawley act venne approvato. Il risultato fu l’aggravamento della Grande depressione iniziata nell’ottobre del 1929 col crollo della Borsa di Wall street, spargendosi come un virus in grado di contagiare l’economia internazionale, innescando una spirale di protezionismo e austerità che in Europa finì per rafforzare fascismo e nazismo, fino alla deflagrazione della II Guerra mondiale.

Oggi guerre guerreggiate sono già in corso, dall’Ucraina alla Palestina, in quella che Papa Francesco ormai da anni definisce “una guerra mondiale a pezzi”; lo scenario potrebbe peggiorare ulteriormente con una corsa al riarmo degli Stati nazione in Europa, a partire dalla Germania, o raffreddarsi se l’Ue riuscirà ad aumentare la propria difesa militare integrando i propri eserciti e industrie belliche in uno sforzo d’efficientamento collettivo, che si possa tradurre in un deterrente efficace (in primo luogo verso la Russia) senza far esplodere nazionalismi e debiti pubblici.

La sfida che abbiamo di fronte non è meno ardua sotto il profilo economico, e passa dal delicato equilibrio tra una maggiore autonomia strategica dell’Europa – sicuramente nei confronti dello storico alleato statunitense – tramite un rafforzamento del mercato unico e un’intensificazione dei rapporti commerciali coi partner diversi dagli Usa, dalla Cina all’Africa, dal Canada al Brasile all’India.

Dopo la bomba commerciale sganciata da Trump, l’Ue è chiamata a reagire rapidamente e con unità. Farlo imponendo altri dazi generalizzati verso le merci statunitensi non sarebbe una mossa saggia, come già ha chiarito tra gli altri da Mario Draghi e Christine Lagarde, perché specularmente a quanto accadrà negli Usa andrebbe ad aggravare ulteriormente le ricadute sui consumatori (europei, in questo caso); occorre piuttosto una risposta dura quanto mirata, e le indiscrezioni che filtrano al momento da Bruxelles – dove pensano di concentrare la contromossa sulle big tech statunitensi, ovvero l’oligarchia di cui si è circondato Trump – sembrano andare nella giusta direzione. Per avere chiarezza, occorre però aspettare che l’Ue metta in campo una risposta ufficiale, attesa nelle prossime settimane. Quel che è già certo è che per rendere meno dipendente l’economia europea da quella statunitense occorre dare gambe agli investimenti sulle fonti rinnovabili: nell’ultimo anno l’Ue ha speso 375,9 miliardi di euro per l’importazione di combustibili fossili, con gli Stati Uniti come primo Paese da cui importiamo sia petrolio sia gas naturale liquefatto (Gnl).

Sul fronte interno, invece, la soluzione – come già durante il New deal di Rooseveltiana memoria – può passare solo da un intervento anticiclico con una nuova iniezione d’investimenti pubblici, che possano creare nuovo lavoro e fare da traino anche a quelli privati. Gli scarsi spazi di bilancio presenti negli Stati europei altamente indebitati, a partire dall’Italia, impongono nuovo debito pubblico europeo per investimenti comuni, come e meglio di quanto già avvenuto coi Piani nazionali di ripresa post Covid.

Non a caso il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, sottolinea adesso i progressi conseguiti nel proprio Paese – che vede un’economia in robusta crescita – in termini di tassazione verde, politiche di conservazione delle risorse idriche, promozione della mobilità sostenibile, impiego di energie rinnovabili. Senza di esse «la Spagna avrebbe perso la migliore opportunità che abbiamo mai avuto per modernizzare il nostro Paese – dichiara Sánchez – È importante tenerlo a mente, soprattutto ora che alcuni stanno rifiutando il Green deal europeo per puro opportunismo». Un pericolo concreto in sede europea, dove la maggioranza Ursula è costantemente minata dalle tentazioni del Ppe di fare squadra con l'estrema destra, come avvenuto anche due giorni fa all'Europarlamento sul pacchetto Omnibus, con la contrarietà di Socialisti e democratici, Verdi e Sinistra.

L’altra strada da battere, prendendo ancora una volta spunto da Roosevelt, è aumentare le tasse sui super ricchi per finanziare sostenibilità sociale e transizione ecologica. Varando una riforma fiscale in senso progressivo, nel rispetto dell’articolo 53 della Costituzione, libereremmo anche importanti risorse per la transizione ecologica. Qualche esempio? Un recentissimo studio presentato su queste colonne dai ricercatori della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e del LMU di Monaco propone una riforma organica della tassazione nazionale su reddito e/o capitale, dalla quale potremmo ricavare circa 26 miliardi di euro attingendo solo dall’1% più ricco della cittadinanza, trovando così un’importantissima fonte di finanziamento per la transizione ecologica del Paese, rendendola al contempo socialmente più equa e (dunque) più accettabile dalla popolazione.