Laser e azoto supercritico nel futuro della geotermia, col progetto di ricerca europeo DeepU

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), la geotermia è tra le fonti rinnovabili con le più interessanti possibilità di sviluppo a livello globale: ad oggi soddisfa circa l'1% della domanda globale di elettricità, ma potrebbe salire al 15% entro il 2050 se i costi dei progetti geotermici continueranno a scendere: per la Iea è realistico tagliarli dell’80% al 2035, arrivando a circa 50 dollari per MWh.

Il direttore della Iea, Fatih Birol, guarda in particolare allo sviluppo di nuove tecnologie geotermiche che consentano perforazioni a 3 km e oltre nel sottosuolo, grazie alle quali la geotermia da sola, a livello teorico, sarebbe in grado di soddisfare 140 volte tanto la domanda globale di elettricità. Per arrivare a simili scenari la risorsa dunque non manca, ma serve ancora dare gambe alle tecnologie necessarie; un fronte su cui anche l’Italia è già attiva, partecipando a progetti di ricerca come Compass o DeepU.

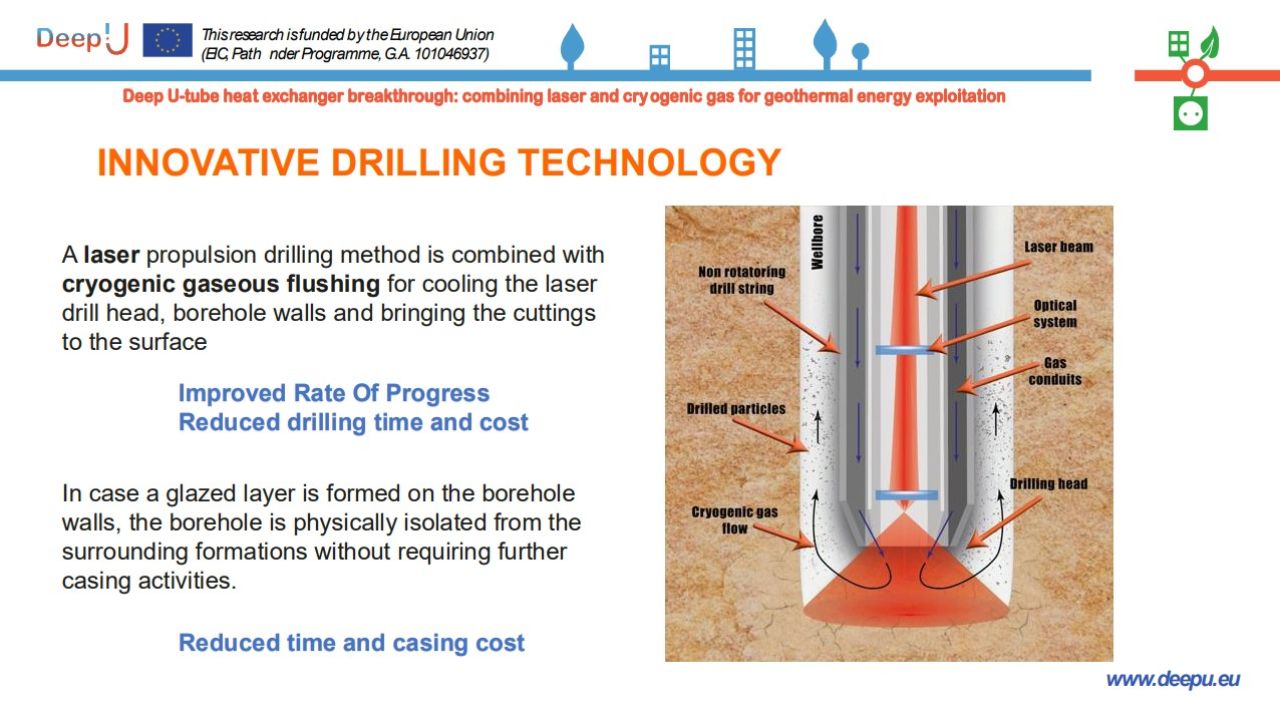

In particolare il progetto di ricerca DeepU – finanziato con circa 3 mln di euro dalla Commissione Ue nell’ambito di Horizon Europe e lanciato nel 2022 da un partenariato internazionale, composto da Università di Padova, Prevent, Fraunhofer Iapt, GeoServ, Red e Cnr-Igg – punta a portare a un nuovo livello l’impiego della geotermia: l’obiettivo è perforare in modo efficiente e rapido, ottenendo scambiatori di calore geotermici profondi (>4 km) a forma di U.

A che punto siamo? Il progetto terminerà a ottobre, e nei giorni scorsi i ricercatori hanno riassunto in un webinar – intitolato La perforazione profonda ha bisogno di una rivoluzione? – i principali risultati ottenuti finora. Al centro della discussione, ovviamente; la tecnologia pionieristica proposta da DeepU: un approccio che combina laser ad alta potenza e gas criogenico per penetrare le formazioni rocciose più complesse.

A livello di laboratorio, i risultati dimostrano il potenziale della tecnologia di perforazione laser nel superare i limiti dei metodi convenzionali. La ricerca analizza l’interazione tra i laser e la roccia, rivelando che i fenomeni di spallazione termica, fusione e vaporizzazione delle rocce avvengono simultaneamente, sebbene con intensità diverse in base al tipo di roccia, alla intensità di corrente e alla durata dell’irraggiamento. In particolare, la spallazione termica risulta la più promettente per la realizzazione di pozzi di diametro utile, con velocità di perforazione comprese tra i 5 e i 15 metri all’ora. Il team ha scelto l’azoto supercritico come materiale di spurgo per la perforazione di pozzi profondi, grazie alle sue proprietà termodinamiche e all’efficacia nella rimozione dei detriti. È stato sviluppato un modello numerico per determinare le pressioni e le portate necessarie a diverse profondità, che sta venendo validato da specifici test di perforazione. Il sistema proposto prevede lo stoccaggio di azoto liquido, la sua compressione ad alte pressioni (fino a 350 bar) e la sua immissione nel foro attraverso un condotto appositamente progettato con isolamento sottovuoto. Tra le sfide discusse relative a questa tecnologia vi è la necessità di integrarla con le attrezzature di perforazione e le legislazioni già esistenti.

«Una volta superate le sfide tecnologiche – concludono i ricercatori – l’energia geotermica potrebbe trasformare il panorama energetico globale e diventare l’alternativa più competitiva ai combustibili fossili».