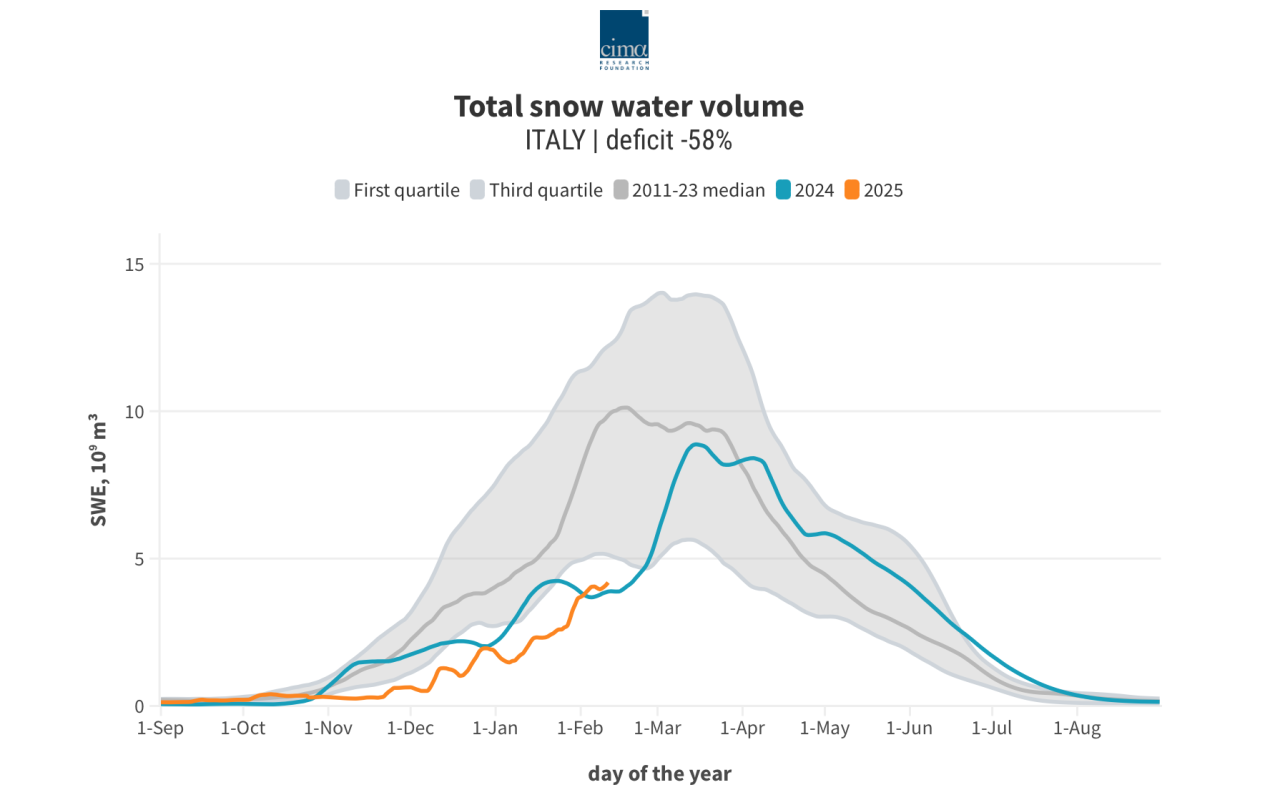

A inverno inoltrato abbiamo ancora -58% di equivalente idrico nivale

Il bollettino di metà gennaio segnalava che era arrivato l’inverno ma non la neve, considerato che veniva registrato ancora un clamoroso -63% di equivalente idrico nivale. Ora che siamo a febbraio inoltrato, la Fondazione Cima fa sapere che le nevicate di gennaio migliorano la situazione dello Snow water equivalent sulle Alpi, ma il deficit in Italia resta alto, attestandosi sul -58%, con forti criticità sugli Appennini, le temperature restano elevate e le precipitazioni continuano a essere irregolari, facendo emerge alla fine un bilancio nivale che può essere così sintetizzato: il Paese vive «due inverni in uno», con una dicotomia Nord-Sud e un’altra tra alta e bassa quota.

Tra l’altro ci stiamo avvicinando al picco stagionale, per quel che riguarda l’accumulo di neve, e la situazione rimane complessa e sfaccettata. Spiega la Fondazione Cima: «Se da un lato le Alpi mostrano segnali di ripresa rispetto a metà gennaio, dall’altro il deficit di Snow Water Equivalent (SWE) resta marcato su tutto il territorio nazionale (-58%), con una situazione particolarmente critica sugli Appennini. Ma cosa ci raccontano i dati e quale prospettiva possiamo delineare per i prossimi mesi?». Il bollettino appena diffuso ci dice, intanto, che oltre alle scarse precipitazioni sugli Appennini, il problema principale con cui stiamo facendo i conti resta la temperatura. «Ancora una volta, gennaio si è confermato più caldo della media su tutto il territorio nazionale. Questo elemento ha giocato un ruolo determinante nel limitare l’accumulo di neve: precipitazioni abbondanti, infatti, non si sono tradotte in nevicate viste le temperature elevate, ma in piogge anche ad altitudini superiori alla norma».

«La temperatura è il fattore discriminante in questa fase, specialmente a quote medio-basse: a parità di precipitazione, se le temperature sono più elevate, l’acqua che normalmente sarebbe immagazzinata sotto forma di neve e rilasciata gradualmente nei mesi primaverili ed estivi a seguito della fusione, entra immediatamente nel ciclo idrologico sotto forma di deflusso superficiale. In altre parole, il mancato accumulo di neve implica una disponibilità idrica più irregolare e meno prevedibile nei mesi successivi, con potenziali ripercussioni sugli ecosistemi e sugli utilizzi umani dell’acqua», spiega Francesco Avanzi, ricercatore di Fondazione Cima.

Cosa comporta tutto ciò per quel che riguarda il livello dei bacini fluviali? Le Alpi, si legge nel bollettino diffuso ora, mostrano segnali di miglioramento rispetto ai valori di metà gennaio. Sul bacino del Po, l’innevamento è ora leggermente sotto la media (-47%), prossimo al range della naturale variabilità interannuale. Un quadro simile si osserva anche sull’Adige, con un deficit del -50% e un lieve recupero rispetto ai dati precedenti. È invece decisamente più critica la situazione sugli Appennini. Nel bacino del Tevere, ad esempio, il deficit raggiunge il -99%, con livelli di neve paragonabili a quelli dello scorso anno, uno dei peggiori dal 2011. Questo scenario si ripete in molte altre aree montuose del Centro Italia, dove le alte temperature e la scarsità di precipitazioni hanno limitato fortemente l’accumulo nevoso. Se nel Nord Italia, dunque, il bilancio nivale risulta più equilibrato, tanto da posizionare la stagione invernale 2024-2025 nella media rispetto agli ultimi decenni, sugli Appennini il quadro è ben diverso: qui l’attuale stagione si configura come una delle peggiori degli ultimi quattordici anni. Possiamo parlare quindi di “due inverni” in riferimento alla differente situazione tra il Nord e il Centro-Sud del Paese, spiega la Fondazione Cima. Ma non solo. Come negli ultimi anni, anche quest’anno questo fenomeno è particolarmente evidente nella netta dicotomia tra le diverse fasce altimetriche.