La siccità sta risalendo lo Stivale, dopo il Mezzogiorno ora tocca all’Italia centrale

Nell’Italia centrale è in corso una «allarmante similitudine» con la grave siccità iniziata nel corso del 2021, quando dalla tarda primavera iniziò un periodo di drammatica sofferenza per le regioni adriatiche dal fiume Reno alla Puglia, costringendo alla sospensione del servizio irriguo.

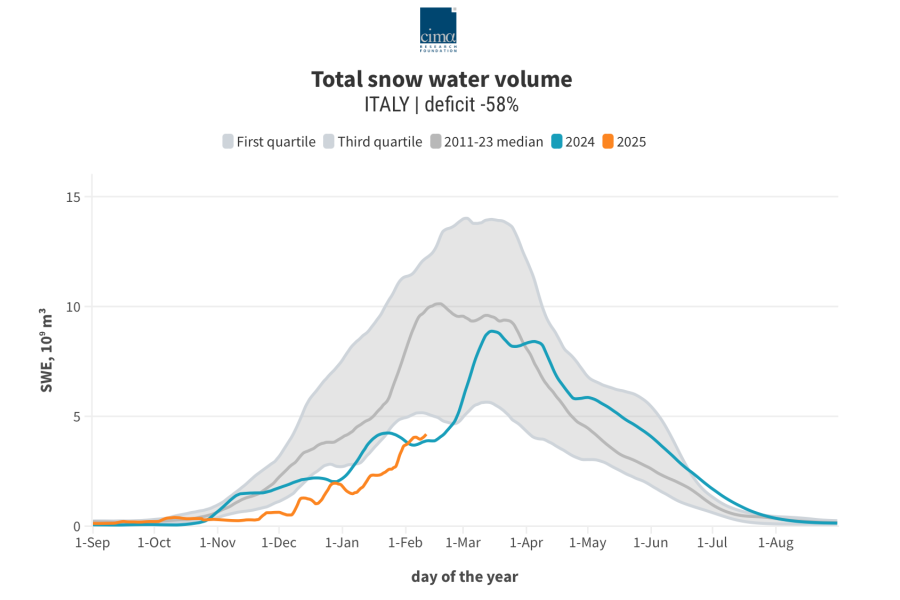

A segnalarlo è il nuovo aggiornamento dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, che documenta come – dopo un inverno con poca neve sull’Appennino e una primavera povera di pioggia – i sintomi di questo grave trend siano evidenti soprattutto in Abruzzo.

«Dalle colline teatine alla costa pescarese, dalla Val Pescara fino al confine con le Marche, le precipitazioni nell'anno idrologico sono ai minimi – dichiarano dall’associazione che riunisce in Consorzi di bonifica – fanno eccezione la piana del Fucino e la costa vastese, dove le piogge sono rimaste nella media».

Nel mese di maggio la fascia collinare litoranea, soprattutto quella centro-meridionale, ha registrato un deficit pluviometrico fino a -87,7% sulla costa pescarese mentre, per paradossale contrappasso, le piogge sono state superiori alla media (+93%) nelle zone montane della provincia aquilana.

Esemplare della gravità della situazione che si va delineando è lo stato del bacino di Penne, che a fine maggio era riempito solo per il 33% della sua capacità, registrando un livello idrico, inferiore di oltre 10 metri all'anno scorso: normalmente in questo periodo, grazie alla fusione nivale ed alle piogge di maggio, l'invaso contiene volumi pari a circa 8 milioni di metri cubi, mentre attualmente è al di sotto dei 3 milioni.

In altre parole, in assenza di significative precipitazioni, già a luglio non ci sarà acqua per le campagne.

«Il ripetersi di una forte differenziazione idrica fra zone di una stessa regione, in conseguenza di una crescente localizzazione degli eventi meteo – argomenta Francesco Vincenzi, presidente Anbi – evidenzia la necessità non solo di un maggior numero di invasi per raccogliere l'acqua quando c'è, ma di infrastrutture capaci di spostare risorse idriche da un territorio all'altro».

Nel mentre, anche nelle altre regioni centrali stanno emergendo criticità, che fanno temere per le disponibilità idriche in vista della stagione più calda.

Nel Lazio le portate fluviali risentono della mancanza degli apporti generati dallo scioglimento della neve in quota (nel bacino del Tevere: -30% in primavera, -76% in inverno e del deficit pluviale (a Roma nel 2024 è piovuto il 16% in meno rispetto alla media del recente decennio).

Tra le regioni centrali la condizione migliore è quella della Toscana, dove comunque le portate dei fiumi Arno, Ombrone e Serchio sono scese sotto media.

E se cresce l'allarme per il centro Italia, permane drammatica la situazione idrica nel Meridione: protagonista assoluta rimane purtroppo la Sicilia, alle prese con crescenti razionamenti d'acqua. Nonostante maggio sull’isola sia stato più piovoso del consueto (+177% , cioè 47 mm contro una media di 17 mm), dal 1° settembre 2023 il deficit di pioggia tocca circa i 300 millimetri.

Evidente è il caso di Catania, dove in 12 mesi sono caduti 240 millimetri di pioggia, corrispondenti al 40% della norma ed allineando la città ai livelli di alcune zone aride del Marocco o della Libia.

Non va molto meglio in Basilicata, dove in una sola settimana di grande caldo gli invasi sono calati di oltre 10 milioni di metri cubi; anche in Puglia, dove è in corso il G7, i bacini rilasciano 1 milione di metri cubi d'acqua al giorno e ormai ne mancano all'appello oltre 154 rispetto al 2023.

Risalendo la Penisola, invece, l'Italia settentrionale pare appartenere ad un altro emisfero: i grandi laghi quasi tutti prossimi o superano il 100% di riempimento (Maggiore 104 %), mentre in Valle d'Aosta in alcune stazioni sopra 2500 metri sono ancora presenti fino 2 metri e mezzo di neve.