Se c’è posto al mondo dove il respiro della Terra si può vedere e ascoltare e persino annusare, questo è il cratere dei Campi Flegrei dove il perenne ribollire dell’attività vulcanica del sottosuolo da sempre erutta in superficie fumarole e provoca terremoti generalmente di bassa magnitudo, che oggi spaventano.

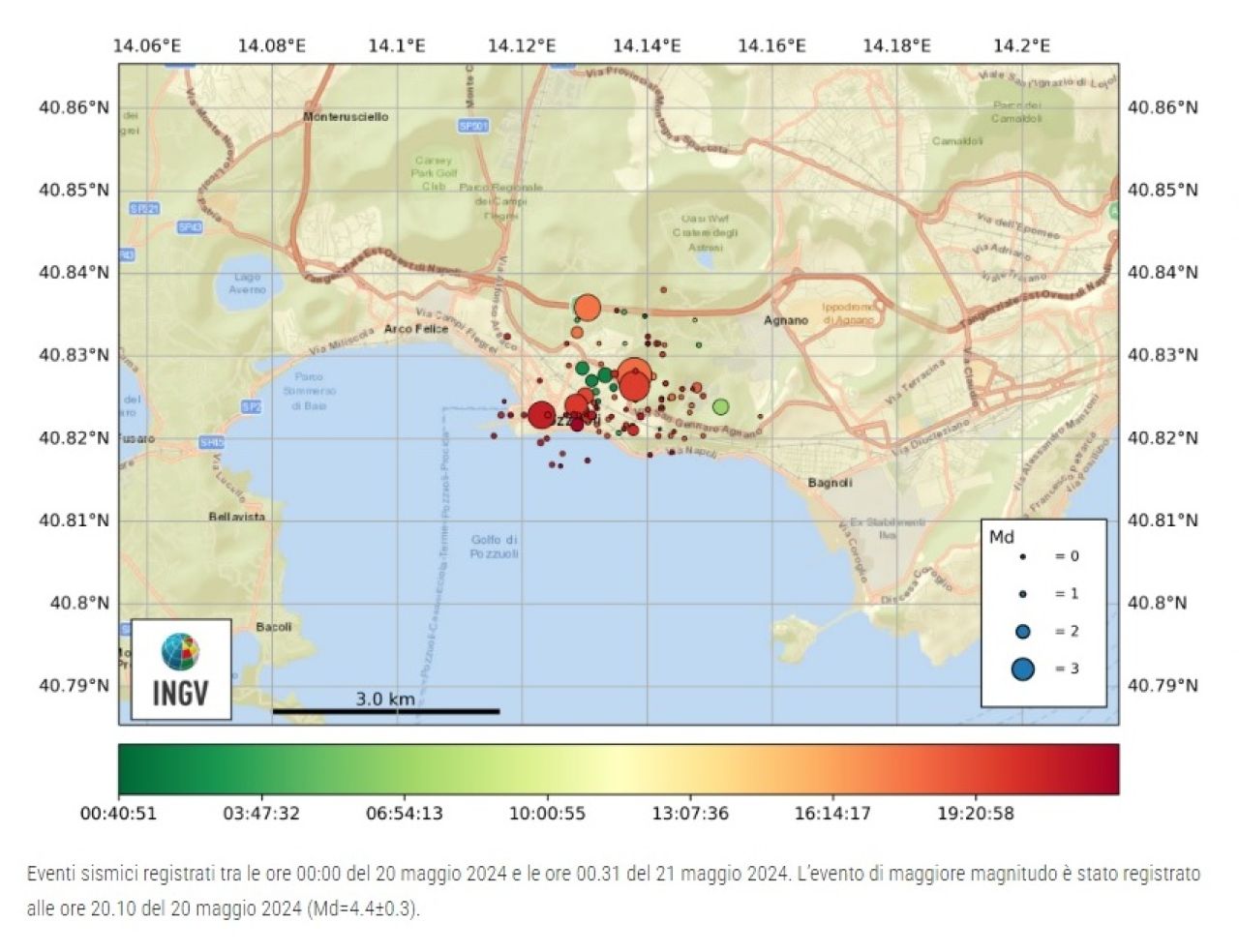

Ieri sera la sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv ha calcolato aduna profondità di 3 chilometri circa 150 scosse in 6 ore, e la più forte degli ultimi 40 anni, di magnitudo 4.4, avvertita alle 20.10 anche a Napoli. A Pozzuoli e a Bagnoli la Protezione Civile ha allestito tendopoli per le 35 famiglie fatte sfollare da edifici a rischio e per chi non rientra in casa, e molti hanno passato la notte in auto.

Ma le scosse sono una costante. Nel solo 2023 sono state oltre 5.000 le scosse che indicano variazioni del livello del mare nel Golfo di Pozzuoli e sollevamento del suolo indicato in “lieve accelerazione”.

Sull'intero Pianeta i Campi Flegrei hanno un solo “gemello”, una sola area con caratteristiche simili, ed è la zona del super-vulcano del parco nazionale di Yellowstone, con due vastissime camere magmatiche, niente a che vedere con i 19 crateri attivi alle porte di Napoli concentrati in nemmeno 100 km quadrati nella caldera con forma quasi circolare, con circa 4 km di raggio da Pozzuoli. Però due differenze abissali rendono il panorama sotterraneo appena ad ovest di Napoli unico e molto più rischioso.

La prima differenza, è la presenza del Vesuvio, il vulcano attivo sovrastante l’area, e del vulcanesimo presente sotto l’isola di Ischia proprio di fronte a Pozzuoli. La seconda differenza è un dato di realtà: se esplodessero le due caldere di Yellowstone sotto il Montana, l’Idaho e lo Wyoming, farebbero danni solo modificando le selvagge terre dell'Ovest con immensi paesaggi incontaminati del Parco Nazionale vasto circa 9.000 km quadrati in cima alla formazione vulcanica, con i suoi canyon mozzafiato, i grandi fiumi, le immense foreste rigogliose, le tante sorgenti termali e i geyser attivi con il famoso Old Faithful, e ovviamente sulle centinaia di specie animali, e tra queste orsi, lupi, bisonti, alci e antilopi.

Ma non colpirebbe esseri umani, infrastrutture e costruzioni.

Al contrario, l’area flegrea è densamente abitata da circa 550.000 persone, è stata iper-urbanizzata in barba sia alle leggi naturali che a quelle dello Stato, e rappresenta plasticamente quella dose di fatalismo all’italiana sostenuta da un abusivismo edilizio unico al mondo che ha permesso, nella totale ignoranza dei criteri minimi di prevenzione e delle allerte scientifiche, di allestire condizioni di grandi rischi proprio sulle superfici dei crateri attivi “tappati” da formicai di edifici, centri commerciali, infrastrutture.

Insomma, la caldera è sotto casa e sotto i piedi di chi vive in questa mitologica area unica al mondo e la più sorvegliata del mondo dall'Osservatorio Vesuviano e dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con reti di monitoraggio tra le più avanzate, con sistemi satellitari e sensori ultrasofisticati che rilevano in real time parametri fisico-chimici e ogni variazione di temperatura ed emissione di gas tra Solfatara, Pisciarelli e Agnano e nel Golfo di Pozzuoli.

Quel che la storia ci racconta del nostro “Regno del Fuoco” è che le due maggiori eruzioni risalgono a 39.000 e 15.000 anni fa. Da allora, si sono alternati 3 periodi di intensa attività eruttiva intervallati da secoli o millenni di riposo, con l’ultimo concluso 3780 anni fa. Ma il 29 settembre del 1538, una eruzione minore interruppe 300 anni di quiescenza formando con le eruzioni, tra la fine di settembre e primi di ottobre, il cono del Monte Nuovo, l’apparato vulcanico più giovane d’Europa, poco distante dalla caldera del lago di Averno che oggi ribolle e il cui nome antico indica non a caso un’area “senza uccelli” per via dei gas sprigionati, e ancora non a caso il lago era temuto e narrato come l’”lngresso all’Oltretomba”.

I Campi Flegrei sono diventati però uno dei paesaggi dell’Italia fragile, in questo caso vulcanica, sottovalutati e sottostimati e rimossi. Dovrebbero insegnare a noi smemorati italiani che sulla nostra penisola abbiamo diversi sistemi vulcanici, per nostra fortuna estinti da oltre 10.000 anni, come Amiata, Vulsini, Cimini, Vico, Sabatini, Isole Pontine, Roccamonfina, Vulture.

Ma abbiamo anche vulcani in una lunga fase di riposo come Colli Albani, Ischia, Vesuvio, Salina, Lipari, Vulcano, Pantelleria, l’isola Ferdinandea sotto il mare siciliano, il Marsili che nelle profondità tra Golfo di Napoli e Eolie è il più esteso del continente, e rientra in questa categoria i Campi Flegrei. E che sono, invece, sempre attivi 2 vulcani come lo Stromboli e l’Etna. Il vulcanesimo italiano è storia di eruzioni da duemila anni, grazie agli scritti di Plinio il Vecchio, l’enciclopedico erudito che morì nell’eruzione di Pompei affascinato studioso di quell’evento, alla Geografia di Strabone che già dettagliava i prodotti espulsi e le fasi eruttive e i pericoli, riportando notizie di eruzioni anche sottomarine.

La terra “che brucia” dei Flegrei era mitizzata dai popoli pre-romani come l’area abitata da terrificanti serpenti e draghi, poi dai greci conquistatori e dai romani con la presenza del dio del fuoco Vulcano o Efesto. Leggende e interpretazioni l’hanno trasformata nell’incrocio magico-sacrale del Forum Vulcani o Campi Ardenti, tramandata come location di furiose battaglie tra dei. Una di queste fu combattuta da Atlante fratello di Prometeo e Menezio alleati dei Titani e di Crono, contro gli dei dell’Olimpo, e Zeus abbatté con una folgore Menezio rinchiudendolo sotto la caldera, e condannando Atlante a portare per l’eternità il cielo sulle sue spalle. Un’altra narra l’assalto al cielo degli dei tentato dai 24 Giganti, altra fantastica battaglia che sembra un kolossal cinematografico, che Omero collocò nei Campi Flegrei con Zeus ancora vincitore che li imprigionò tutti sotto le caldere.

A due passi da qui c’era poi l’antro della Sibilla Cumana, la madre di tutte le italiche profetesse, la sacerdotessa di Apollo dei Romani. Era il tempo in cui la zona era il regno delle acque termali della Campania Felix, molto sfruttate con le “Stufe di Nerone”, i monumentali impianti termali tra Pozzuoli, Agnano e Lucrino con accanto i crateri fumanti. Luoghi paradisiaci tra Miseno il Portus Julius militare più importante dell’Imperium, Nuceria, Stabia, Oplontis attuale Torre Annunziata, Ercolano che prese il nome dell'eroe semidio Ercole, Pompei, Neapolis e Baia capitale dell’Otium dell'aristocrazia romana. Tutto durò fino all’eruzione del Vesuvio, il nostro Ground Zero che ha impresso la data del 24 agosto del 79 per sempre nella storia dell’Umanità.

Oggi a Pozzuoli si ammira ancora il fenomeno del bradisisma, che tra Capo Miseno, Baia e Posillipo provoca l’altalena dell’abbassamento e dell’innalzamento del suolo di circa un centimetro all’anno. Si solleva e si abbassa sulla spinta dei gas magmatici e dei fluidi del sottosuolo che risalgono all’interno della camera magmatica a circa 4 chilometri di profondità.

Il tempio romano di Serapide, riportato alla luce nell'agosto del 1952, è un misuratore delle modifiche telluriche del suolo. Era collocato un tempo proprio al centro del mercato di Pozzuoli dedicato a Serapide, e sulle colonne del Serapeo sono indicate le variazioni dell’acqua, anche notevoli nei diversi periodi di crisi.

Il mercato e il porto di Pozzuoli, infatti, sono stati per lunghi periodi sotto il livello del mare, e dal 1950 si sono verificati sollevamenti anche veloci come dal 1969 al 1972 per 1,70 metri o dal 1982 al 1984 per 1,87 metri quando per le oltre diecimila piccole scosse e il rigonfiamento di 2 metri furono evacuate 40.000 persone.

Dal 1984 iniziò la discesa di circa 93 centimetri fino al 2006 e, da allora, si registrano nuovi sollevamenti lenti ma continui. Oggi il livello del suolo è 13 centimetri più elevato del 1984, e si innalza di 15 millimetri al mese. Sollevandosi, accumula sollecitazioni che si scaricano sulle rocce che rilasciano energia e quando finiscono col fratturarsi, generano piccoli terremoti.

Cosa ci aspetta? Come ricorda sempre Mauro Antonio Di Vito, massimo esperto della caldera e direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la causa del sollevamento è nella forte risalita di fluidi concentrati nell’area di Solfatara-Pisciarelli, legata alla spinta verso l’alto generata da fluidi o fusi magmatici che si generano a profondità tra 6-8 km sotto i Campi Flegrei. L’eruzione vulcanica, per l’Ingv, resta un’ipotesi relativamente bassa. Finché ci sarà il sollevamento della caldera la sismicità potrà manifestarsi sia con eventi più forti che con sciami. Ma il nodo vero per l’immediato futuro è capire se la crosta si frattura. Al momento non è possibile fare previsioni.

La scienza sorveglia al millimetro la caldera, e la Protezione Civile guidata da Fabrizio Curcio è in allerta alzo zero da tempo. Deve gestire gli infiniti problemi delle possibili fasi del “durante” e del “dopo” una possibile crisi. I piani di evacuazione preventiva dovranno essere in grado di mettere in moto una macchina di emergenza senza precedenti, sia nelle zone più esposte dei 7 Comuni della zona rossa - Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e parte di Giugliano, Marano e Napoli -, sia nelle aree della zona gialla. Dovranno funzionare i gemellaggi con il resto dell’Italia che dovrà accogliere famiglie di sfollati: Pozzuoli in Lombardia, Bacoli in Umbria e Marche, Monte di Procida in Abruzzo e Molise. Con incognite soprattutto sui percorsi di allontanamento, l’unica misura possibile di difesa.

Il tempo sarà tutto. Il tempo complessivo stimato per allontanare dalla zona rossa, scattato l’allarme, sarà di 72 ore. Dovranno essere liberate le strade e pronte 6 aree di confluenza per il “trasporto assistito”: Napoli stazione centrale e stazione marittima al porto; Afragola, stazione ferroviaria, Giugliano, istituto don Diana, Aversa stazione ferroviaria, Villa Literno stazione ferroviaria. Ciò presuppone un perfetto coordinamento e tutte le tempistiche da rispettare, la diffusione del piano la vasta possibile, l’allenamento e la preparazione e la conoscenza per sapere cosa fare e come reagire.

Problemi antichissimi. Nelle “Naturales Questiones”, Lucio Anneo Seneca poneva questo problema come il principale ad suoi contemporanei: “Poiché la causa del nostro timore è l’ignoranza, non vale la pena di sapere, per non avere più paura? Quanto è meglio dedicarsi completamente a questo con tutti se stessi! E non si potrebbe trovare alcun argomento più degno…”.